En el que aparentamos gastar más de lo que ganamos

Hace unos días leí una antología de crónicas que llegó oportunamente a mis manos. Dicha colección, titulada La América de una planta, reúne las narraciones de un par de reporteros durante un recorrido de más de dos meses por ciudades y carreteras estadounidenses. La particularidad de esta compilación radica en la repulsiva y honesta perspectiva de sus autores: los ucranianos Iliá Arnóldovich Fainzilberg y Evgeni Petróvich Katáev –mejor conocidos por sus heterónimos Ilf y Petrov-, fueron los corresponsales del diario soviético Pravda encargados de desmitologizar el capitalista e hipócritamente secular estilo de vida norteamericano de finales de la década de los treinta. A partir de sus crudos relatos y reflexiones, desentrañaron los vicios de aquella sociedad que pretendía encadenar al fantasma de la Gran Depresión y proyectar una imagen de ostentosidad, satisfacción y felicidad. Esta extensa responsabilidad de carácter nacional y propagandista –el partido comunista necesitaba de documentos que oxigenaran su sistema político- se adelantó a sus expectativas informativas y retrató con fidelidad al norteamericano de un único piso, es decir, a una sociedad que sin importar su clase social, región o religión predicaba una única identidad plagada de desolación, decadencia y pobreza de espíritu. Además, su amplia comprensión de la noción de “publicidad” -que sorprende tanto por su inicial desconocimiento y posterior precisión como por su pertinencia en la actualidad- les permitió acceder a la doble moral con la que esta cultura ocultaba sus vacíos existenciales tras bastidores materiales.

Disfruté de los cuarenta y siete reportajes de esta antología y los recomiendo por su riqueza documental e historicista. También destaco su fluidez y la transparencia de sus contenidos: claros, contundentes y asequibles a cualquier lector. No obstante, a medida de que sus pincelazos narrativos me embriagaban, confieso que mi memoria me remitía constantemente hacia la filmografía de uno de los directores contemporáneos de mayor acogida crítica: Paul Thomas Anderson. Con tan sólo seis largometrajes –próximos a complementarse con un hermano menor, Inherent Vice-, Anderson se ha consolidado como el magistral exponente de un vasto proyecto que desentraña en la enfermiza cotidianidad del norteamericano –y hombre occidental- su fragilidad y retorcimiento en la espiral del consumo. La perfecta complejidad de personajes como Eddie Adams, Daniel Plainview y Freddie Quell merece todos los elogios que nuestra lengua permita y todas las muestras de impotencia que un espectador pueda manifestar.

Los documentos de La América de una planta –que aparecerán próximamente con ambigua regularidad- son el pretexto para repasar y revisar la obra de uno de los directores predilectos de la casa filmigranesca. Aunque sus películas son desastres taquilleros y fósforos para bidones de gasolina, su autenticidad crítica como director y sus sobresalientes virtudes como guionista lo convierten en un artista esencial para nuestros tiempos. Estos estudios se realizarán cronológicamente y a la espera de elucidar su magnífica línea de evolución artística; la brecha entre Hard Eight y The Master es despiadada pero coherente. Para ponerlo en palabras de nuestros apreciados protagonistas, “Don’t stop, Big Stud!”.

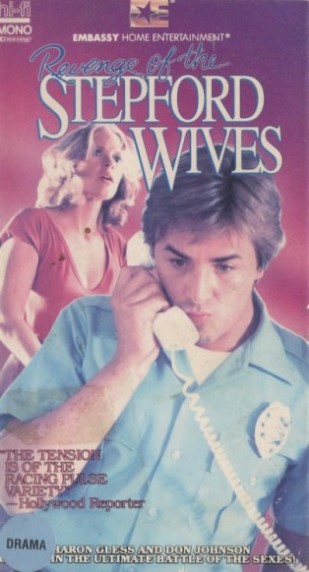

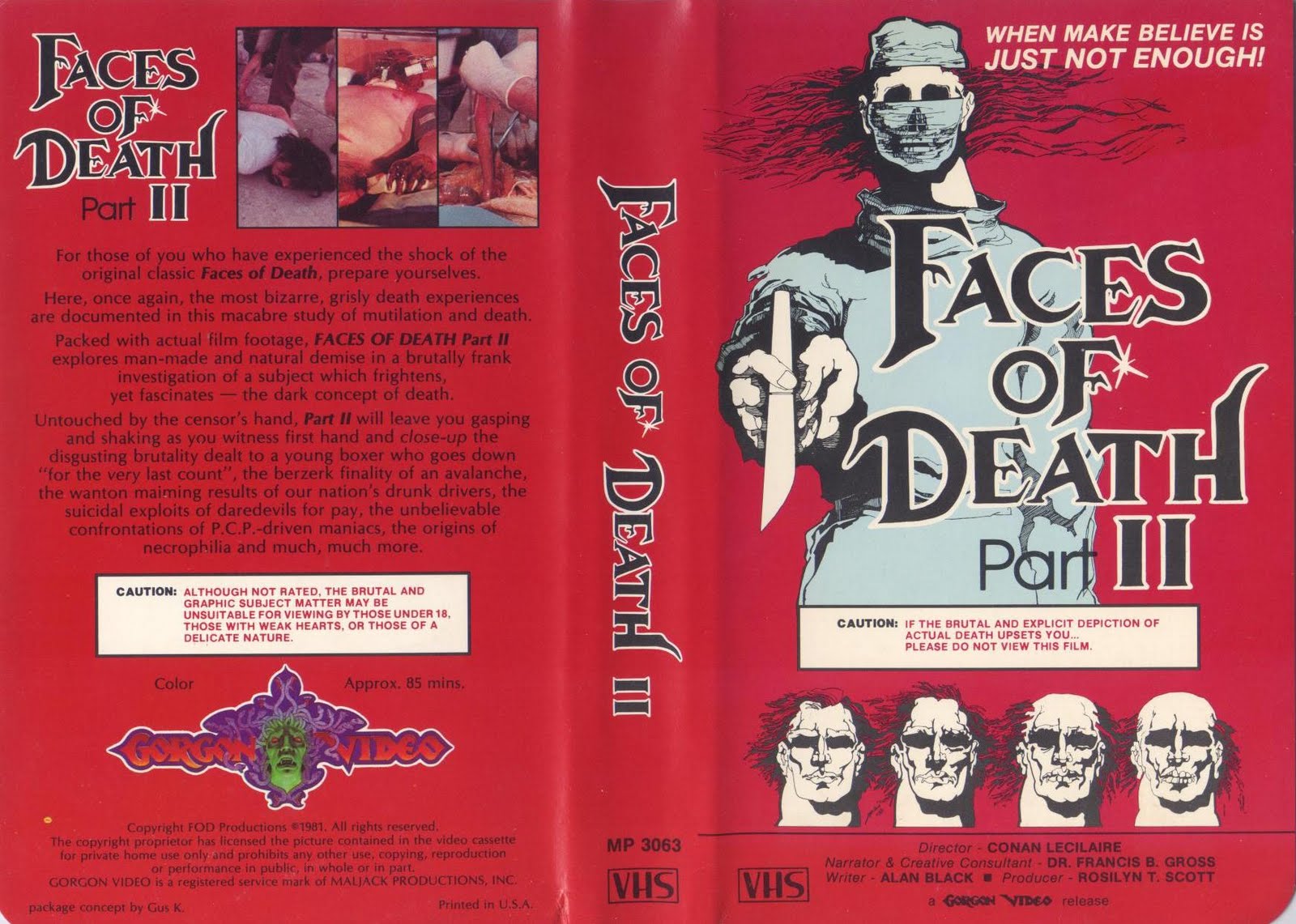

Sin más preámbulos, sumerjámonos en 1996-1997, años en los que Independence Day, Titanic, El profesor chiflado y Space Jam consumieron nuestras estériles cabezas.

Hard Eight, como opera prima de Anderson, no tuvo un éxito significativo y tampoco pretendemos engañarlos a ustedes, voraces lectores, con juicios viciados por la idolatría hacia nuestro homenajeado director. Sin embargo, nos vemos en la obligación de reivindicarla puesto que, si bien no goza de la fama de las obras subsecuentes, merece un poco más de reconocimiento y de difusión. Es más de lo que podríamos esperar de un joven auteur que con tan sólo veintiséis años de edad se embolsilló a una productora y a varios actores de renombre. ¿Acaso Anderson habría de seguir los mismos pasos emergentes que siguieron Orson Welles o Stanley Kubrick en sus respectivas eras cinematográficas? No exactamente; Hard Eight no es ningún Killer’s Kiss, muchísimo menos un Ciudadano Kane. Aun así, cuenta con los matices por los cuales sus obras posteriores triunfarían.

Sydney (Philip Baker Hall), un hitman retirado, invita al mísero John (John C. Reilly) a tomarse un café aunque nunca antes se hubieran visto. El joven John busca seis mil dólares para enterrar a su madre y Sydney promete ayudarlo a alcanzar dicha meta. Sin embargo, John sospecha que Sydney desea obtener favores sexuales en agradecimiento por su cortesía e intenta abandonar la cafetería. Después una persuasiva charla, John deja sus prejuicios de lado y se embarca con su nuevo compañero en un viaje hacia Las Vegas donde esperaría conseguir el anhelado dinero funerario; sin saberlo, ha pasado a ser cómplice de los sabios planes de Sydney para vivir a costa de un vacío en la reglamentación de los casinos.

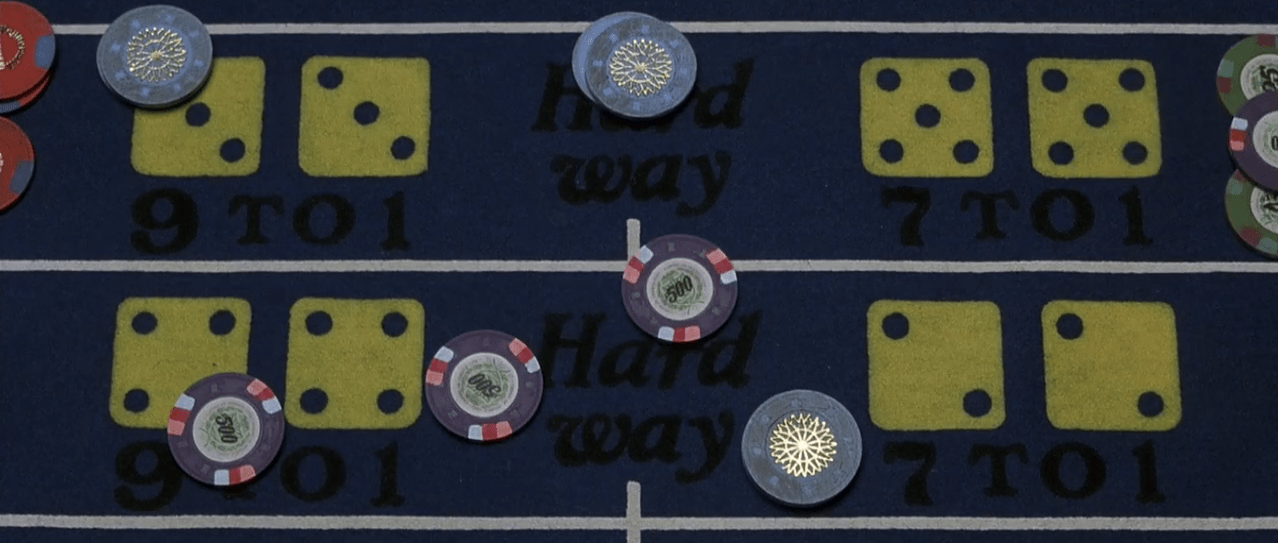

El reiterativo plan funciona por su sencillez y discreción: John debe entrar en cualquier casino de mediana reputación, presumir de su supuesta ludopatía y solicitar una rate-card con la cual pueda registrar el dinero que ha invertido a lo largo de una noche de juego; después de solicitar $150 en fichas de un dólar, debe gastar máximo $20 en máquinas tragamonedas alejadas a lo largo de una hora; cumplido el tiempo estipulado, debe canjear cien fichas por un billete de $100, el cual pasará inmediatamente hacia otra mesa de juego y comprará de nuevo otras cien fichas que serán registradas en su rate-card; este proceso se repite cíclicamente para que el casino crea que John ha gastado diez veces lo que en realidad ha apostado. Con esa estrategia John no sólo conseguirá ganancias (la máquina ocasionalmente lo favorecería) sino privilegios gratuitos por parte del casino (hospedaje, alimentación y entretenimiento) para conservar al “gran apostador”. Mediante este plan y el olfato de Sydney –que cubriría cualquier falla con sus arriesgadas habilidades en los dados y sus incesantes apuestas al hard eight (par de cuatros)-, John consigue un estilo de vida respetable que admira silenciosamente la generosidad de su mentor.

Como era de esperarse, esta estrategia no se perpetuaría eternamente. Pasados unos meses, la aparente estabilidad cambia cuando John se enamora de la animadora/prostituta Clementine (Gwyneth Paltrow) y hace amistad con el extorsionista Jimmy (el inesperado Samuel L. Jackson). Esto traerá problemas tanto por los torpes intentos de John para que su enamorada abandone sus oficios como por los ilegales movimientos que atentan contra la armonía de la relación entre John y Sydney. Además, la eficacia apostadora de Sydney desaparece periódicamente. Estos giros melodramáticos le dan cierto dinamismo al filme pero francamente no aportan ninguna novedad a las historias en las que el juego constituye el eje catalizador; asumo que El jugador de Dostoievski arrasó con todos los arcos narrativos posibles.

A pesar de eso, el filme con cautela plantea la incógnita que hace de Hard Eight una obra distinta: ¿por qué Sydney cobija a John y no a cualquier otro pordiosero de Nevada? La frialdad del maestro y la inocencia del aprendiz florece en una relación paternalista que sin muchos diálogos logra una meditabunda conexión familiar. El astuto hitman sólo destella simpatía ante la facilidad con la que su estúpido ahijado busca su felicidad. Cada paso en falso es un eslabón más de la cadena que los unirá en esa respetuosa pero jerárquica relación.

Hay entrevistas y reportajes que señalan el escaso control que Anderson ejerció sobre su obra; no sólo se vio obligado a cambiarle su título (originalmente habría de llamarse Sydney en alusión al protagonista del filme mas no de la ciudad australiana) sino a eliminarle cerca de una hora de escenas. No obstante, el resultado final tampoco es lamentable; por el contrario, aunque sólo nos resta llover sobre lo que dejó de ser, es un cálido drama sobre los estragos de un paternalismo transpolado. Las representaciones de los cuatro actores principales son sobresalientes, sobre todo la de Paltrow ya que nos hace olvidar por escasos minutos del horripilante engendro en el que se transformó con el cambio de siglo. Además, Hard Eight cuenta con un inmenso valor agregado: este filme fue (por razones obvias) la primera colaboración entre Anderson y el aún desconocido Philip Seymour Hoffman, quien desempeña el breve papel del atronador que opaca la concentración de juego de Sydney. Quién imaginaría que esa amistad decantaría diecisiete años después en la que tal vez es la mejor película de esta emergente década.

Hard Eight, reitero, cumple con causar una buena primera impresión sobre el potencial de Anderson. La película es agradable e incluso ciertas escenas empatan levemente con las virtudes de Leaving Las Vegas, filme contemporáneo que seguramente inspiró al cineasta. Así mismo, asienta el camino para la victoria sentimental que logrará con Punch-Drunk Love. Sin embargo, el joven Anderson todavía debía adquirir garantías económicas y artísticas para manifestar todo su esplendor. La posibilidad de competir Cannes y la aceptación de un segundo proyecto con mayor autonomía son los premios que este modesto pero acogedor filme alcanzó para su creador.

Esperamos que no deban esperar varios meses para la próxima entrega. Mientras tanto, pueden ajustar sus pantalones y brillar sus patines para Boogie Nights.