En el que los túneles se quebrantan en dos

So it is perfectly correct to state that, in every happening with which our sensory nerves are associated, we find, after we have abstracted therefrom every known or imaginable physical component, certain categorically non-physical residua. But these remnants are the most obtrusive things in our universe. So obtrusive that, aided and abetted by our trick of imagining them as situated at our outer nerve-endings, or as extending beyond those endings into outer Space, they produce the effect of a vast external world of flaming lights and colours, pungent scents, and clamorous, tumultuous sounds. Collectively, they bulk into a most amazing tempest of sharply-differentiated phenomena. And it is a tempest which remains to be considered after physics has completed its say.

Dunne, J.W. (1929). An Experiment with Time. Londres:A. & C. Black. P. 8

Hace poco Gaspar Noé participó en un simposio en Locarno, Suiza. Aunque se suponía que el evento sería sobre creatividad musical en el cine (fue auspiciado por la Red Bull Music Academy), el argentino lo dirigió hacia su tema favorito: las drogas. La conversación, al igual que sus filmes, es incómoda: no es claro cuándo Noé bromea o habla en serio y los potenciales comentarios jocosos se pierden abruptamente por las barreras lingüísticas entre él y su entrevistador. En varias ocasiones se percibe la incertidumbre del público, el cual no sabe cómo reaccionar a su palabrería. Sin embargo, con todas sus implicaciones, fue una oportunidad para adentrarse en la mente del polémico provocador.

Dentro de esa exasperante oleada de divagaciones y apologías al consumo de opio u hongos, hay uno que otro destello de genialidad. En primera instancia expone su molestia hacia el cine estadounidense posterior a los años setenta: para él, ese país consolidó una industria que despoja a la violencia de la violencia, en la que un personaje o bando asesina a su oponente para impregnar a los espectadores de una falsa sensación de victoria que omite las implicaciones de lo que se acaba de presenciar. A manera de ejemplo, equipara a 300 con comerse una hamburguesa de una cadena de comidas; ambos son placeres fútiles en los que no hay conciencia sobre lo digerido.

Eventualmente los participantes son dirigidos hacia Irréversible, como suele ocurrir con muchas de sus entrevistas. Noé recuerda cuán importante es para un cineasta inflar sus propuestas de tal manera que sus potenciales productores asuman que están ad portas de una mina de diamantes. En su caso, a principios de milenio persuadió a Studio Canal de financiar la próxima Memento, el éxito art house del momento. A pesar de su corta experiencia –Carne (1991) y Seul contre tous (1998) sólo circulaban entre cinéfilos y amantes de John Waters- Noé logró que la gigantesca productora francesa y Monica Bellucci y Vincent Cassel -el matrimonio de actores que estaba en boca de todo tabloide europeo- participaran en su proyecto. A todos les prometió por igual que no filmaría nada explícito por lo cual preocuparse. Pareciera que ninguno dimensionaba lo que habría de materializarse durante el mes y medio en el que se extendió la filmación de esta obra (julio y agosto de 2001).

La otra anécdota que sobresale de esta charla corre por cuenta de la divisiva recepción de este filme. Noé cuenta que su madre le propuso a una amiga de 75 años que fuera por sí sola a ver Irréversible en cine. La siguiente vez que conversaron, dicha compañera comentó que quien se sentó a su lado se desabrochó el cinturón y comenzó a masturbarse tan pronto inició la infame escena por la cual resuena este filme; la señora, espantada, salió del teatro minutos después. Ante el espasmo del público suizo, Noé titubeó “Hay psicópatas por doquier”.

No hay mucho que decir sobre Irréversible que no se sepa aún y si está leyendo esto seguramente ya está al tanto sobre el contenido de este filme. Que tiene 13 escenas y se relata de derecha a izquierda. Que todos se embarcaron con un guion de apenas tres páginas, el resto corrió por cuenta del reparto. Que Thomas Bangalter -medio Daft Punk- compuso la cacofónica banda sonora mientras el creciente éxito de su álbum Discovery lo llevaba a la estratósfera. Que la famosa línea con la que inicia y finaliza el filme (“Le temps détruit tout”, el tiempo destruye todo) es tomada de Las Metamorfosis de Ovidio en referencia a Pitágoras y sus presocráticas reflexiones sobre el constante estado de fluctuación de las cosas. Que Noé filmó extensos y elípticos planos secuencias para que quienes la vieran padecieran en carne propia la focalización de sus protagonistas. Que Bellucci y Cassel temían que su interacción afectara su intimidad à-la-Kidman-Cruise en Eyes Wide Shut (el dúo de oro hollywoodense llegó a su final poco antes de que iniciaran las grabaciones). Que Noé se inspiró en Salò, o los 120 días de Sodoma para generar una repulsión catártica. Que la primera mitad del filme cuenta con un infrasonido de fondo que produce náuseas de manera culposa. Que durante su inauguración en Cannes (22 de mayo de 2002) tres espectadores se desmayaron y 200 abandonaron sus asientos.

Que hay una escena de violación. Una que rumea en la conciencia de todo aquel que la vea.

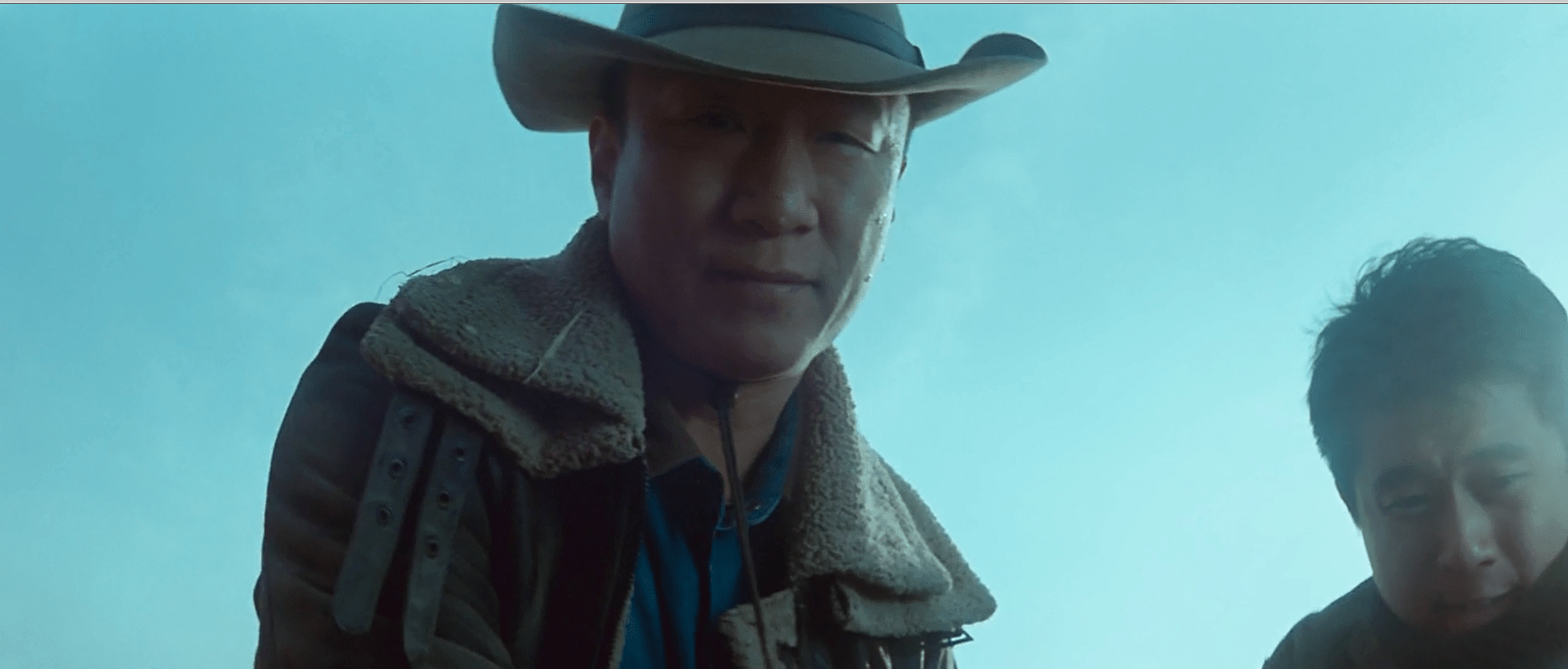

Para bien y para mal, Irréversible cuenta con una de las escenas más memorables del cine. Los minutos iniciales siguen la violenta represalia nocturna de Marcus (Cassel) y Pierre (Albert Dupontel) hacia los posibles culpables de un crimen parisino. La vendetta ocasiona un robo de un taxi, una persecución de travestis y -en la que es la segunda escena más memorable de esta proyección- el uso de un extintor para pulpificar a un cliente del bar sadomasoquista Rectum. Acá Noé da gusto a los cinéfilos estadounidenses contemporáneos: he ahí su trozo de carne visual para que se deleiten despedazándola sin preocuparse (aún) por lo que están consumiendo.

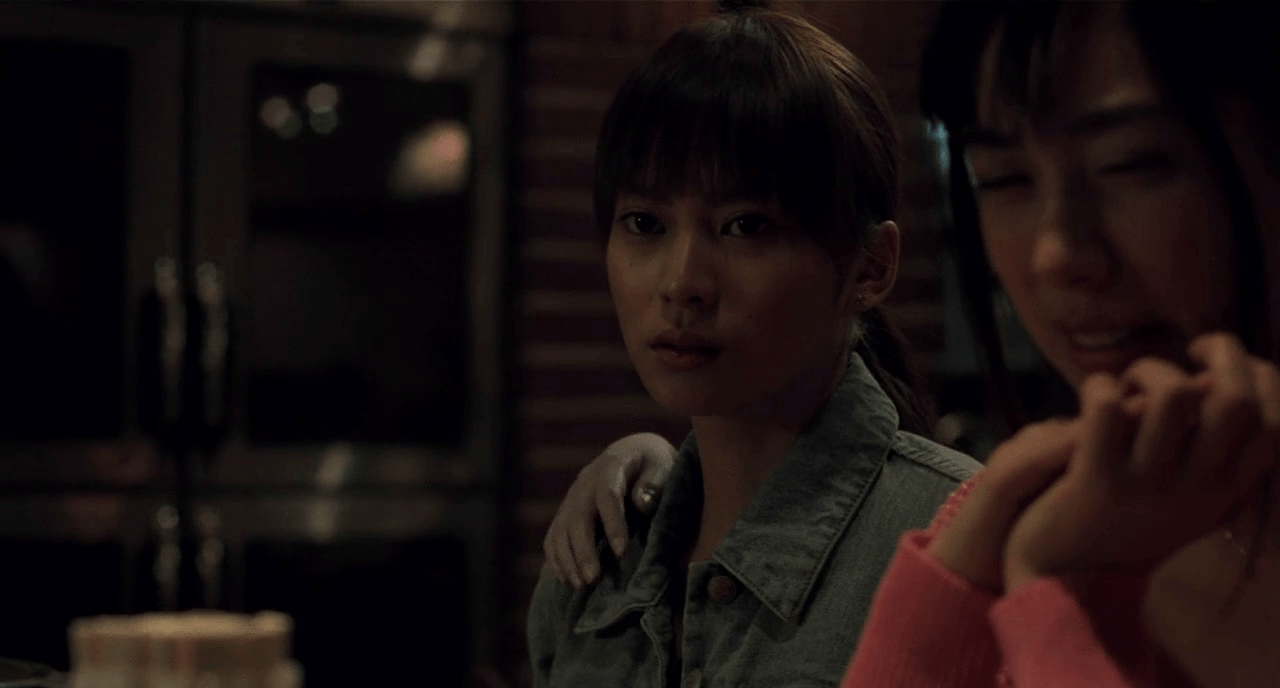

La pulsante narración in finis res no desaprovecha sus recursos: se sabe cómo terminará todo pero aún no es claro qué detona la furia que acongojaría al medieval Orlando. Después se devela a una mujer en coma, con el rostro totalmente magullado, que es ingresada a una ambulancia. Y así, por el flujo natural de la vida, el temporalizador del reproductor de video marca 41:00.

Puede que sea casualidad (lo dudo) pero la escena en la que todo se desmorona dura exactamente 13 malditos minutos (hasta que marca 54:00). No hay palabras que puedan desplegar la crudeza con la que Alex (Bellucci), la novia de Marcus y la expareja de Pierre, es violentada por Le Tenia (Joe Prescia), un sádico con el que se atraviesa accidentalmente en un túnel subterráneo. La ficción pocas veces posibilita una representación del mal tan auténticamente horrorífica: el pánico, el dolor, el deseo, la impotencia, la resignación y en últimas la muerte se juntan para instalarse de por vida en quien reciba estas imágenes. El golpe gutural se acrecienta a medida que el filme expone (en reversa, por supuesto) la cadena de acciones que derivó en el fatídico encuentro; si sólo una de ellas se hubiera transformado, el curso de sus vidas habría tomado un rumbo aligerado. ¿Qué hubiera pasado si la silueta que pasó por el túnel en ese instante hubiera reaccionado de otra forma que no fuera huir? ¿Y si Marcus no se hubiera comportado como un patán con Alex durante la fiesta? ¿Por qué accedieron a salir con Pierre? Aunque el futuro no se puede predecir y todo siempre puede ser peor, cuesta imaginar un devenir más traumático.

Son muchos los filmes que incluyen violaciones y se podría llegar a un listado interminable. Por nombrar algunos, se encuentran The Virgin Spring (Bergman), A Clockwork Orange (Kubrick), Straw Dogs (Peckinpah), Nocturnal Animals (Ford), I Spit on Your Grave (Zarchi), The Accused (Kaplan) y La Patota (Tinayre) / Paulina (Mitre). En la última década la popular serie Game of Thrones ha expuesto a sus protagonistas femeninas a múltiples accesos carnales violentos. Sin embargo, en todos ellos hay cierto grado de expectativa y redención; incluso ante sus momentos más desesperanzadores las víctimas directas o colaterales ven una salida. En la literatura hasta Esquilo se compadece de Casandra para que vengue a los troyanos del mal que la casta de Agamenón les causó, hasta Shakespeare permite que Tito Andrónico condene a quienes mutilaron a su hija Lavinia. Por el contrario, Noé no da pie a estas emociones, la misericordia es una vil mentira. Por eso su estilo narrativo es despiadadamente magistral: todo en Irréversible está perdido y no hay fuerza alguna que haga desvanecer lo ocurrido. Los más optimistas podrían pensar que lo ocurrido es ensueño de Alex mientras lee el ensayo An Experiment with Time de J.W. Dunne. Pero esa es una posición facilista: lo ya exhibido es indeleble.

Monica Bellucci relata que cada vez que debía filmar una toma de la decisiva escena (fueron seis en total) el malestar era peor, pues sabía cómo desembocaría la secuencia. Ocurre lo mismo con cada visita al mundo de Irréversible, visitas que se agudizan entre más información se revela sobre las formas en las que funcionan las sociedades de todomundo. Si bien #MeToo y Time’s Up han resonado un poco más que otros intentos reivindicativos, aún sólo se ha abarcado una minúscula porción de la problemática. En un mundo en el que hay 106 violaciones al día en India y en el que anualmente se reportan 22,155 casos en Colombia -73% correspondiente a menores de edad- el panorama es brutalmente opaco, peor aún si de una zona rural se trata.

Nadie puede garantizar cuáles son las verdaderas intenciones de Noé; de hecho, su nihilismo por fuera de la pantalla fastidia. Sin embargo, en otra oportunidad Noé indica que para realizar Irréversible capturó el dolor de personas cercanas a él que fueron violadas o padecieron enfermedades terminales: “es importante representar la violencia cotidiana en lugar de evitar esos temas dolorosos justamente porque son cercanos. La gente puede salir fortalecida del cine si ve esas experiencias representadas en la pantalla”. Dudo que un filme así pueda ingresar a un pensum escolar o a un programa de educación campesina, pero es una postura alternativa válida para reflexionar sobre la misoginia y la homofobia, por extrema e impactante que sea. La terapia de choque intensiva a la que expone a sus espectadores, por oposición, es una práctica apócrifa que puede contribuir a la sensibilización de estos deleznables actos.

Pero el mundo es un espacio vacuo y el tiempo un trazo degenerativo. A finales del año en el que Irréversible salió a cartelera, 2002, el portal AskMen.com anunció que Bellucci fue elegida la mujer más deseada del mundo entre 99 candidatas. El inconcebible resultado sólo puede ser explicado por este filme (su única otra aparición fue en un live-action de Ásterix y Óbelix). Ese mismo año un individuo se masturbó en una cadena de cinemas al lado de una amiga de la madre de Noé. Hoy en día un empoderado sector de la población sigue considerando la misoginia una cuestión de perspectiva. Y la justicia por cuenta propia es punible.

La brillante prosista Toni Morrison escribió a propósito de The Bluest Eye (de las pocas novelas que pueden llegar a causar una conmoción equiparable a la producida por Irréversible) que le molestaban los lectores que se conmovían mas no se compadecían. A la norteamericana no le interesa si su público llora o no, es preferible que se cuestione qué se puede hacer más allá del arte. Noé, al menos en esta oportunidad, apoya esa máxima e Irréversible seguirá siendo vigente hasta que haya un cambio significativo. Mejor aún: hasta que haya un desplazamiento en reversa que revele dónde empezó a fallar todo.