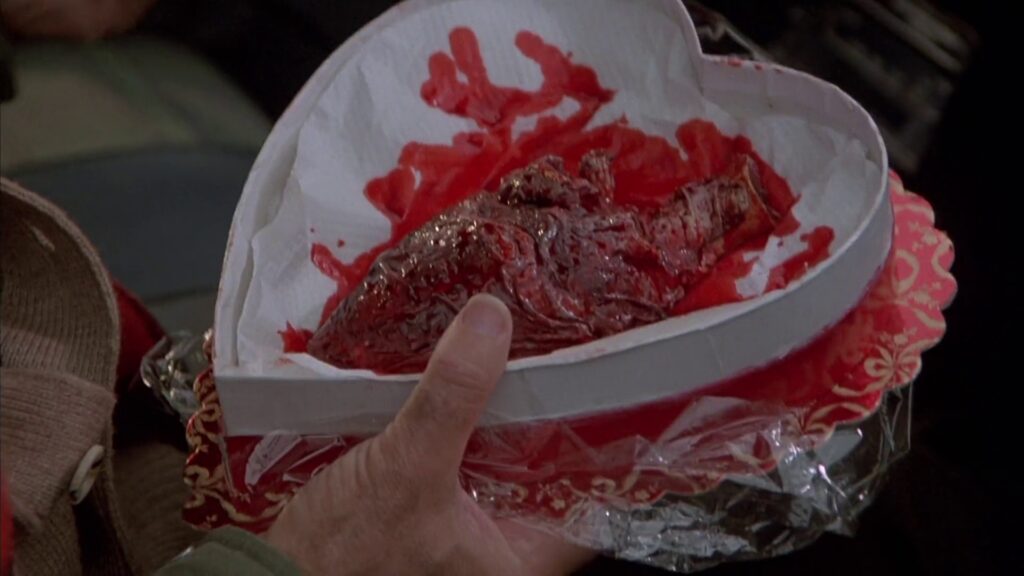

“What the hell are you guys doing with a loose heart?”

He aquí una pregunta perfectamente válida para la época de brujas, propuesta por un inexpresivo doctor del pueblo de Valentine’s Bluff tras encontrar un corazón amputado en una caja de bombones. Otra pregunta, proveniente también del mismo filme que originó esa frase, podría ser ¿qué constituye exactamente un slasher? Es fácil de identificar a simple vista, en gran medida por sus referentes principales: enormes sagas del horror han cimentado sus inicios y progresos en este simultáneamente aborrecido y adorado subgénero, entre ellas Halloween, Friday The 13th, Black Christmas, Scream, Silent Night, Deadly Night…

La tendencia definitoria parecería favorecer a maniacos homicidas que blanden armas cortopunzantes entre las carnes y pieles de jóvenes sexualmente alborotados en territorios aislados, pero aquella terminología incluiría también algunos ejemplares del giallo italiano, que sin duda inspiró y se retroalimentó de su contraparte americana. Podríamos enfatizar el trauma pasado como el factor decisivo que guía a sus antagonistas a cometer actos repudiables e infames (y a juzgar por el culto y la taquilla, fascinantes para audiencias variopintas, servidor presente incluido), o a la revelación de su identidad secreta en el clímax de la narración, pero esto podría llevarnos por caminos del thriller psicológico e incluso del cine de acción. Quizás sea el acto homicida en sí, y la creatividad a la hora de apilar cadáveres de formas explícitas y nauseabundas, lo que guía su espíritu, pero allí entramos también en territorio del gore y el splatter.

La respuesta, similar a la de la pregunta inicial del doctor, no es fácil ni sencilla, tanto así que incluso el mismo John Dunning no fue capaz de proveerla. Dunning, cabeza fundadora de la legendaria productora Cinépix (junto al montrealés André Link), fue el responsable de llevar a la gran pantalla múltiples clásicos del cine canadiense, entre ellos Shivers (1975) y Rabid (1977) de David Cronenberg, Meatballs (1979) de Ivan Reitman, y los seminales slashers Happy Birthday To Me (J. Lee Thompson, 1981) y My Bloody Valentine. No obstante, al ser entrevistado por Adam Rockoff para su estupendo libro Going to Pieces: The Rise and Fall of the Slasher Film (1978–1986), Dunning encontró el término confuso y preguntó verbatim: “¿Qué es un slasher?”.

La definición del subgénero es un tema en el cuál Rockoff ahonda con sumo detalle[1] y que a nosotros nos concierne solo de forma periférica. Resulta mucho más diciente el hecho de que Dunning no sabía exactamente qué era lo que estaba replicando: simplemente vio una ventana económica y narrativa provechosa que decidió explotar con presupuestos moderados en su versión maple de Hollywood. Los resultados, quizás por eso mismo, y sin duda por las sensibilidades de sus equipos creativos elegidos para llevar a cabo los proyectos, son de los más únicos y auténticos en el panorama del horror ochentero. Caso a revisar #1: My Bloody Valentine, dirigida por el húngaro nacionalizado canadiense George Mihalka y escrita por el fallecido guionista americano John Beaird.

La historia es sencilla. Es la noche de San Valentín de 1960 en el pueblo minero de Valentine’s Bluff y una explosión de gas metano en la mina principal ha sepultado a cinco de sus trabajadores (explosión que pudo haber sido prevista de no ser porque los supervisores decidieron irse temprano a la fiesta de San Valentín). ¿El único sobreviviente? Harry Warden, quien logra perseverar mediante la canibalización a sus colegas, y que luego de un cruento rescate seis semanas después, es institucionalizado en un hospital cercano. No obstante, Warden escapa en la víspera de San Valentín el año siguiente, viste su uniforme con máscara de gas y pica incluidos, y prosigue a masacrar brutalmente a los civiles responsables del accidente, disecando su corazón con sorprendente precisión, y enmarcándolo simbólicamente en una caja de chocolates románticos. Warden es atrapado y encerrado nuevamente, pero el eco de sus asesinatos retumba en las calles de Valentine’s Bluff durante las siguientes dos décadas.

No obstante, en 1981 el pueblo está listo para pasar la página, y el alcalde decide celebrar nuevamente la fiesta de San Valentín, propulsado en gran medida por los nuevos trabajadores de la mina y sus parejas, entre los cuales destacan el taciturno TJ (Paul Kelman), quien ha vuelto recientemente de la gran ciudad para retomar labores mineras en la empresa de su padre; Sarah (Lori Hallier), su dulce ex-novia con sentimientos contradictorios frente a su regreso; Axel (Neil Affleck), un enorme hombre rubio y el nuevo novio de Sarah; Hollis (Keith Knight), un simpático gordo con acento y temperamento sumamente canadienses; su novia Mabel (Patricia Hamilton), mejor amiga de Sarah; Howard (Alf Humphreys), el irritante bufón del grupo; y Gretchen (Gina Dick), la voluptuosa rubia que lidera la organización del evento. No obstante, la nueva generación pronto encuentra que las tribulaciones del chisme y los triángulos amorosos son insignificantes en comparación con las víctimas que empiezan a aparecer mutiladas y sin corazón, sus órganos enmarcados en el grotesco ritual iniciado por Harry Warden, acompañados de notas de amenaza que sugieren fuertemente que cualquier tipo de celebración de San Valentín sea pospuesta.

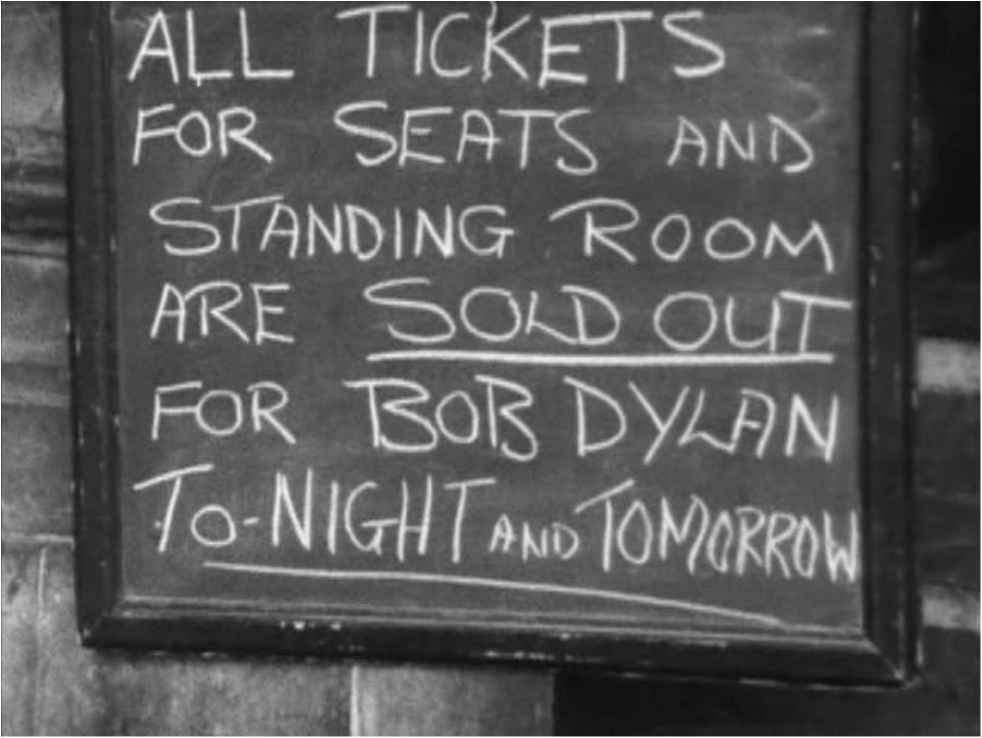

Dunning concibió el proyecto en primer lugar al identificar que la MPAA (Motion Picture Assocation of America, ángel de la muerte de la censura estadounidense) estaba siendo sumamente estricta con los grandes estudios americanos y su involucramiento en el slasher, por considerarlo inmoral en su explotación del imaginario sexual y violento, dando así espacio a los estudios independientes para competir en este mercado. Las audiencias estaban ávidas de contenido luego del éxito masivo de Halloween (John Carpenter, 1978) y Friday The 13th (Sean S. Cunningham, 1980). Cada proyecto nuevo intentaba dar un giro particular a la fórmula cementada, así que Dunning se decidió por la temática de San Valentín y el escenario minero, y empezó a mover el filme con la promesa de distribución de Paramount Pictures y con un presupuesto de alrededor de 2 millones de USD.

Dunning describió el rodaje como “horrendo”, ya que las minas que utilizaron de locación estaban activas en el momento del rodaje, y solo tenían algunos pasajes abandonados que se ajustaban a la estética buscada por el equipo del filme. La empresa que dirigía las Minas de Sidney hizo una limpieza profunda que causó un sobrecosto de producción de 30,000 USD, obligando al departamento de arte a ensuciar y empolvar espacios previamente idóneos para rodaje. Incluso los mismos mineros empezaron a crear problemas para la producción y se tornaron agresivos, argumentando que la potente iluminación utilizada podría resultar en una explosión. El sindicato local le dio un ultimátum de 24 horas a Cinépix para finalizar la producción, y el rodaje tuvo que ser acabado en el costoso triple gold time, la versión de industria de horas extra. Varias demandas afectaron el rodaje también, la principal proveniente de un electricista del equipo técnico que fue atropellado por uno de los actores que había dicho, falsamente, que era un conductor experto[2].

A pesar de lo tradicional que resulta su narrativa en el contexto del slasher, My Bloody Valentine tiene algunas variaciones inmediatamente notorias que juegan a su favor en términos de distinción y calidad. Para empezar, está la locación y el talento humano: se trata de un filme suma y orgullosamente canadiense, rodado en las minas de Nova Scotia, y protagonizado por una mezcla de actores locales de cine, TV y teatro, caracterizados en su gran mayoría por fuertes acentos y jovial franqueza. Los protagonistas son mayores que los habitualmente encontrados en el género, y a pesar de ser hormonales, promiscuos y ocasionalmente caricaturescos, tienen una delicadeza y un naturalismo que normalmente evaden el slasher. Esto se debe en gran medida a la precisa dirección de Mihalka, al guion sin pretensiones de Baird, y a las actuaciones de los jóvenes actores. Esto no exime al filme de traficar en el campo del cine B con algunas interpretaciones fascinantemente acartonadas/exageradas (el doctor arriba mencionado, la empleada del instituto psiquiátrico que no tiene la menor idea de quien es Harry Warden, o el borracho local obsesionado con el epónimo asesino) y una buena cantidad de gore y efectos prácticos. Esta mezcla de color local y fílmico hacen del filme una experiencia abiertamente entretenida, aunque ligeramente derivada de los clásicos del subgénero.

Mihalka y su equipo también destacan en su uso de una cinematografía y un lenguaje pulido y apropiadamente siniestro. Tomando prestado tanto de Halloween y Black Christmas (Bob Clark, 1974) como del giallo italiano (Deep Red de Dario Argento, Torso de Sergio Martino), el director de cinematografía Rodney Gibbons utiliza cámara al hombro y subjetivas para aumentar la tensión en las escenas de violencia (apoyado por la orquesta disonante comandada por el compositor Paul Zaza[3]), y juega con la oscuridad de su locación principal sin por esto alejarse de la paleta de colores pasteles que tradicionalmente acompaña el imaginario de San Valentín. Las muertes son grotescas y sumamente originales: lavadoras, picas, pistolas de puntillas y griferías son utilizadas para hacer correr ríos de sangre brillante y chillona por las calles de Valentine’s Bluff, gracias al sólido trabajo de maquillaje y SFX de Thomas R. Burman, Ken Diaz, Tom Hoerber, John Logan y Louise Mignolt.

Una vez finalizada la posproducción, Dunning hizo una proyección especial del filme para Frank Mancuso, ejecutivo de Paramount Pictures, quien encontró la violencia realista del filme repulsiva y chocante. El estudio pidió cortes antes de acceder a distribuirla, luego la MPAA pidió cortes, y una versión fuertemente editada fue estrenada finalmente en febrero del ‘81[4]. El filme recaudó alrededor de 6 millones de dólares en taquilla, pero ni un centavo del dinero llegó a manos de Cinépix, de acuerdo a Dunning, quien mantuvo derechos sobre el material cortado. Este vio la luz del día finalmente en el 2009 en una versión sin censura[5], cuando Lionsgate Films licenció el material y produjo un remake (My Bloody Valentine 3D de Patrick Lussier).

La respuesta crítica de la época fue, como era costumbre con los filmes post-Halloween del subgénero, atroz. Gene Siskel y Roger Ebert lideraron la fila de antorchas candentes, pero el New York Times, el New York Daily News y el Edmonton Journal todos hicieron reseñas negativas sobre el filme, centrándose en su similitud a otros slasher y su uso de violencia explícita. No obstante, con el tiempo el filme ha recobrado un merecido espacio de culto dentro de los fanáticos del horror, entre los cuales se incluyen Quentin Tarantino, las publicaciones Cinefantastique y Entertainment Weekly, y los escritores Rockoff (arriba mencionado) y Jim Harper, autor de Legacy of Blood: A Comprehensive Guide to Slasher Movies (2004). Lo cierto es que, aun dentro de su aproximación a la fórmula, el filme de Mihalka encuentra una mezcla exitosa entre el usufructo económico y la sobria narración de género, algo extremadamente raro en la producción de explotación y B de presupuesto mediano. Y para los tengan dudas, ¿cuántos filmes pueden nombrar en el cual se cocine el cadáver de una anciana en una secadora?

[2] El actor no-identificado terminó con una lesión de pie tras el accidente y estuvo muy cerca de ser arrestado por las autoridades locales. El dolor de su lesión y el cansancio una ardua producción hizo que se tornara agresivo con el equipo técnico, que le dio un bastón para facilitar su movilidad, pero también empezaron a limar una pulgada de su bastón a diario, causándole una ciática adrede que el intérprete nunca pudo explicar.

[3] Uno de los detalles más curiosos del filme es la balada folk con la que cierra, interpretada por el tenor escocés John McDermott, quien también ha cantado el himno nacional en partidos de los Boston Red Sox, los Toronto Blue Jays, y los Toronto Maple Leafs. McDermott era amigo familiar de Zaza, de allí su involucramiento en el filme.

[4] Mihalka atribuyó esta censura al asesinato de John Lennon y la reacción adversa a la violencia cinematográfica tras el mismo.

[5] Dunning había dicho desde los 80s que alrededor de 9 minutos de material habían sido cortados en el crudo proceso de edición, pero esta versión del ’09 solo restauró 3 minutos de gore extensivo. Mihalka aprobó esta versión y dijo que era la que esperaba estrenar en 1981, lo cual siembra dudas sobre cuánto material había en primer lugar y cuánto se perdió. Para quienes deseen adentrarse en un visionado, esta es de lejos la versión que vale la pena buscar.