“Mientras el dolor audible o visible le dé nauseas, mientras lo manejen sus propios dolores, mientras el dolor subyazca a sus proposiciones sobre el pecado, mientras tanto, se lo digo, usted es un animal, que piensa con poco menos de oscuridad que un animal.”[1]

Moreau en La Isla del Doctor Moreau

Todos los años presentamos a los lectores Una Semana de Horror en Filmigrana con el objetivo de recomendar algunos títulos que sean poco comunes, inusualmente buenos, o incluso extremadamente raros y, como pertenecientes al género del horror, estos filmes tienen una responsabilidad y un propósito en sí mismo, bastante sencillo en concepto y terriblemente complicado en la práctica: asustarnos hasta perder el control de nuestros esfínteres. Claro está, la mayoría de los ejemplares aquí reseñados (y del género en sí mismo) nunca provocan el terror que prometen en sus afiches promocionales o en sus comerciales televisivos, y muchas veces los resultados son más confusos y entretenidos que genuinamente aterradores. Lo cierto es que el horror es completamente subjetivo. Es complejo explicar por qué una imagen parece absurda y ridícula, mientras otra nos paraliza de temor como a un zorro que ve su propia muerta desde lejos. Los zorros y otros animales, aún dentro del grueso de la cadena alimenticia, perciben el miedo como un peligro inminente, lo que causa que modifiquen su comportamiento para poder escaparlo. Los humanos, habiendo escapado de eso pero aún más que dispuestos a matarnos los unos a los otros, también cambian su comportamiento cuando la sensación está ligada al riesgo de muerte. Pero haber desarrollado una conciencia que puede articular y reflexionar lógicamente la idea de “tener miedo”, ha destilado dicha sensación de malestar e incomodidad en algo emocionante, incluso placentero, cuando es accedida en dosis controladas y solo superficialmente peligrosas.

Cuando se es niño, esta sensación es especialmente fuerte e indomable. Visiones, expresiones y situaciones que nunca hemos enfrentado se presentan por vez primera, y entenderlas y asimilarlas puede ser una tarea traumática. ¿Cómo puedo explicarle a mi mente lo que significa que un hombre enmascarado emerja de las sombras y, sin mayor motivo, apuñale el vientre y riegue las tripas de una hermosa bañista sin tener ningún punto de referencia? ¿Cómo puedo procesar la sangre que brota, las vísceras rojizas y brillantes que rebozan, los gritos, la pérdida del conocimiento y el dulce abrazo de la muerte? Todas estas cosas nos son completamente desconocidas, repulsivas e ilícitas en ese momento, y por eso nos son inolvidables. Sin embargo, el tiempo nos presenta una y otra vez variaciones infinitas del mismo asesinato, de las misma heridas, de las mismas armas blancas, del mismo homicida sin rostro y de la misma víctima genérica. Una y otra vez observamos la misma coreografía pagana hasta que pierde su filo. Nos tornamos indolentes, insensibles. Buscamos de forma incesante nuevas y macabras recreaciones de violencia, más explícitas, más chocantes, más irreverentes sin nunca alcanzar el zenit encontrado años atrás. Eventualmente, una verdad se nos revela, más vinculada con los horrores del mundo real que a los del mundo ficticio: No hay nada que nos aterre más que aquello que entendemos y conocemos bien, pero que escogemos ignorar por motivos de indiferencia.

Island Of Lost Souls, dirigida por Erle C. Kanton, es un filme que expresa de forma muy efectiva la noción de inicialmente temer a algo por encontrarlo ajeno, solo para asimilarlo poco tiempo después y, en últimas, olvidarlo por encontrarlo demasiado doloroso y problemático. Una adaptación de la novela corta de H. G. Wells La Isla del Doctor Moreau escrita por Philip Wylie[2] y Waldemar Young, el filme sigue a Edward Parker (Richard Arlen), un náufrago que es recogido por un barco de carga en el medio del océano Pacífico solo para encontrarse con una tripulación compuesta en su mayoría por animales exóticos enjaulados. Dicha carga está siendo supervisada por el estoico Montgomery (Arthur Hohl), a quien Parker acaba acompañando a su destino luego de una disputa con el capitán del barco, un borracho violento llamado Davies (Stanley Fields). El destino es una pequeña isla que no aparece en los mapas y no tiene nombre, pero todos quienes navegan el mar conocen por reputación: allí es donde el infame Doctor Moreau (Charles Laughton, habitualmente extraordinario) lleva a cabo sus extraños experimentos.

Una vez llegado a la isla, Parker empieza a desconfiar de las extrañas fisionomías y comportamientos de los locales, todos con fuerte aspecto animal y salvaje temperamento salvo por Montgomery, Moreau y la hermosa y tímida Lota (Kathleen Burke), una local que habita la casa principal con los dos científicos. Las sospechas de Parker se tornan en horrores reales cuando empieza a escuchar horribles alaridos en las noches y presencia por accidente uno de los brutales procedimientos de vivisección operados por Moreau y Montgomery, tras el cual se adentra apresurado en la jungla y encuentra a los nativos habitando rudimentarias chozas de barro y paja. Allí les observa mientras celebran un extraño y lúgubre ritual donde su recitan “La Ley”, repitiendo las palabras de un hombre excesivamente peludo que parece ser su líder (Bela Lugosi):

– “What is the Law?”

– “Not to spill blood. That is the Law.”

– “Are we not men?”

– “Are we not men?[3]”

El filme de Kanton funciona como una adaptación bastante fiel al espíritu de la obra original[4], aún sí el resultado final se toma varias libertades de la novela, principalmente en la inclusión y desarrollo de dos personajes femeninos, ambos con una intensa conexión emocional con el protagonista Parker (quien también es mucho más espabilado y menos servil que su contraparte Packard del libro): El primero es su prometida Ruth Thomas (Leila Hyams), una flapper preocupada y proactiva quien espera la llegada de su novio a Apia sin saber sobre su desvío a la isla de Moreau. Aunque las escenas de Thomas en Samoa presionando a la burocracia local para que rescaten a su marido frenan el impulso narrativa de lo que ocurre en la isla y su rol de interés romántico era una obligación en el cine de Hollywood de la época, su presencia es importante porque le da a Parker tanto una conexión emotiva que hace del peligro al que se enfrenta mucho más dramático y urgente como una posibilidad de redención en el tercio final. El segundo es el personaje de Lota, la Mujer Pantera referenciada en el libro de Wells, quien toma un papel mucho más central en el filme y, propulsado por la sugestiva interpretación de la exótica Burke[5], subraya la posibilidad de un erotismo incontrolable en las creaciones de Moreau.

La dirección fetichista de Kanton recalca aún más las posibilidades sexuales de la historia original, donde solo hay unos cuantos figurantes femeninos, y su especial predilección por las piernas de sus actrices crea en el espectador una titilación que contrasta fuertemente con los violentos hechos ocurridos en la Casa del Dolor, el laboratorio donde Moreau hace sus experimentos. Gracias a que el filme fue producido y estrenado en 1932, dos años antes de la implementación del código Hays, Kanton no teme en sugerir ni mostrar contenido de carga erótica y violenta, lo que hace que su película sea sorprendentemente honesta en su representación del sadismo, la crueldad y el deseo sexual. El filme fue vetado por esto en doce países[6], y en los Estados Unidos las juntas de censura de cada estado editaron y cortaron las escenas y secuencias que les parecían más perturbadoras y nocivas[7].

Vista hoy en día, es lógico que Island Of Lost Souls haya perdido el poder de chocar a su audiencia, en gran parte por una creciente desensibilización a contenidos sórdidos pero también porque la cultura popular ha arruinado el twist central de la historia. No obstante, el filme se mantiene vigente como una obra maestra del género, sobriamente dirigida y fotografiada (por Karl Struss, también de Sunrise de F. W. Murnau, 1927), fuertemente actuada, e innovadora y original tanto en su expresivo lenguaje visual como en su maridaje entre los remanentes del cine de género mudo (el maquillaje teatral, la aceleración ocasional de los movimientos bruscos) y las posibilidades expresivas del cine sonoro. Haciendo uso solo del diálogo y la extensión necesarios (el filme dura apenas 71 minutos), la película aún es inquietante, conmovedora y horriblemente prevalente en su contenido principal y en sus mensajes más subversivos.

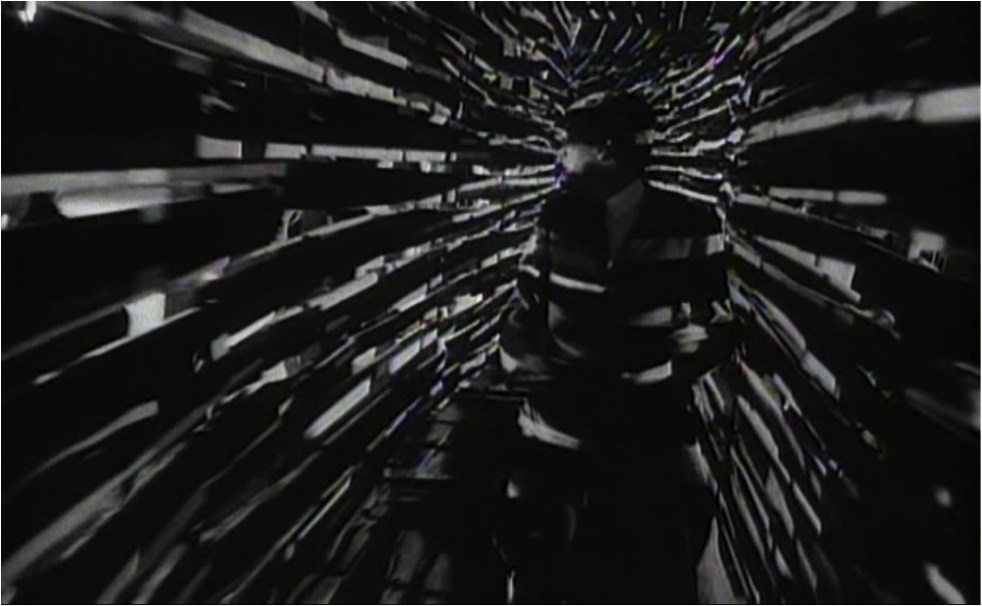

El más potente de estos es lucidamente ilustrado por Kanton en su elección de enmarcar a todos los personajes, tanto salvajes como humanos, entre barrotes y jaulas. Aquello sirve un propósito lógico, en el cual la casa habitada por los humanos está resguardada de la posibilidad latente de violencia del exterior y de escape del interior, pero también funciona como una metáfora de la falsa libertad que estos individuos creen tener: todos los hombres y animales están atrapados en prisiones hechas por otros o de su propio hacer. Parker, quien parece en primera instancia un individuo cuerdo y decente, está preso no solo de las circunstancias desafortunadas que le depositaron en la isla, sino también de un creciente deseo sexual por Lota, deseo que solo rechaza en cuanto se entera de su origen animal y que, de no ser por su amor por Ruth, probablemente habría perseguido hasta sus últimas consecuencias. Montgomery está preso de su pasado, ya que su negligencia médica en Londres años atrás le confinó a la exploración científica únicamente en la isla, además con la complicación moral de ser extremadamente permisivo, y en últimas cómplice, de las sucias acciones de Moreau. Moreau, por su lado, cree acercarse cada vez más a la obra que finalmente cementará su lugar en la historia de la humanidad, pero en realidad está cada vez más lejos de satisfacer su ego y sus deseos de grandeza. Solo quedan los animales, presos de un estado físico y mental transitorio, ni bestias ni hombres, solo objetos indignos esperando su reposo final.

Los animales son los que finalmente logran trascender su encarcelamiento, y tras romper por orden de Moreau la letra sagrada de la Ley, descubren que la sociedad a la que pertenecen es fácilmente quebrantable, incluso destructible. Basta con regar la sangre de un individuo para ver que este es sólo un hombre, y por ende, todos los hombres pueden sufrir el mismo destino. Romper con la imagen divina de su creador les permite a las criaturas extraer su venganza sin temor a las repercusiones. Lo mismo es cierto para todas las sociedades: una vez entendemos que las leyes existen como estructuras para mantener el caos y la violencia a raya, es fácil comprender porque hay tantos casos anómalos dentro de ellas. Sí tan solo hay unas palabras y escrituras pensadas por otros hombres sosteniéndolas, ¿por qué no habría quien se rehuse a seguirlas? ¿Por qué no habría individuos dispuestos a cometer actos tan desmedidos en su barbarie que atenten contra el mismo tejido que las compone? En últimas, Moreau, Lota y el resto de las criaturas sucumben (algunos merecidamente) ante las verdades inevitables del frágil ecosistema que habitaban: primero, no se puede controlar una multitud enfurecida, y segundo, no se puede escapar a lo que se es. Esperemos, por el futuro de los que habitan el resto del mundo, que esas verdades sean repetidas y escuchadas una y otra vez, ojalá de forma tan elocuente y memorable como en Island Of Lost Souls.

_____________________

[1] H. G. Wells en La Isla del Doctor Moreau, Norma Editorial, Bogotá, 1997 (Texto original de 1896), cit. P. 98.

[2] Wylie es solo una de las figuras fascinantes unidas como por destino manifiesto en este proyecto: autor de varias novelas de ciencia-ficción (las más célebres When Worlds Collide de 1933 y su secuela After Worlds Collide de 1934, ambas co-escritas por Edwin Balmer), una saga de cuentos cortos publicada en el Saturday Evening Post sobre el Capitán Crunch Adams (su influencia sobre el Cap’n Crunch es desconocida, pero le precede por más de 20 años), su ayudante Des Smith y sus aventuras de pesca de mar profundo (que fue la base de una poco exitosa serie televisiva en 1955 protagonizada por el célebremente bien dotado Forrest Tucker), varios ensayos sobre la amenaza nuclear y su impacto ambiental (uno de los cuales le mereció la casa por cárcel en 1945 por revelar información confidencial sobre las pruebas de lanzamiento de cohetes hechas en Alamagordo, Nuevo México) y un episodio de la serie de televisión de la cadena NBC The Name Of The Game llamado L.A. 2017, dirigido por el mismísimo Steven Spielberg.

[3] Q: Are we not men? A: We are Devo!

[4] Los registros sobre las opiniones de Wells sobre el filme son contradictorios: algunos decían que fue abiertamente critico de la película, argumentando que la atención al horror del filme opacaba las ideas filosóficas que le subyacían, mientras otras reportaban que el autor estaba encantado con el resultado, especialmente por haber sido censurado en el Reino Unido.

[5] Burke trabajaba como una asistente de dentista en Chicago hasta que ganó el concurso de talentos hecho por la Paramount Pictures para elegir a la interprete de la Mujer Pantera en este filme. La actriz solo estuvo en el medio fílmico hasta 1938, año en el cual se retiró de la actuación a los 25.

[6] Inglaterra, habitualmente moralista e hipócrita en sus prácticas de censura, decretó el filme inaceptable en tres ocasiones separadas (1933, 1951 y 1957) por ir “en contra lo natural”. Gran parte de su descontento partía de la siguiente cita, quizás las más reconocida del filme, pronunciada por Moreau al explicar el motivo de su trabajo: “Do you know what it means to feel like God?”

[7] A pesar de los intentos de suavizar el impacto del filme, los reportes de espectadores vomitando en sus asientos por repulsión a las imágenes fueron populares en la época.