En el que necesitamos tu ayuda, Doc

Doc went over and had a look at the manual on the desk. Titled Golden Fang Procedures Handbook, it was open to a chapter titled “Interpersonal Situations.” “Section Eight-Hippies. Dealing with the Hippie is generally straightforward. His childlike nature will usually respond positively to drugs, sex and/or rock and roll, although in which order these are to be deployed must depend on conditions specific to the moment”.

Pynchon, T. (2014). Inherent Vice. Nueva York: Penguin. P. 170.

-o-

DON: Who are these people?

JOY: They’re friends. We’re nomads together.

DON: And what are you all doing here?

JOY: There’s an open door policy.

Mad Men – “The Jet Set”

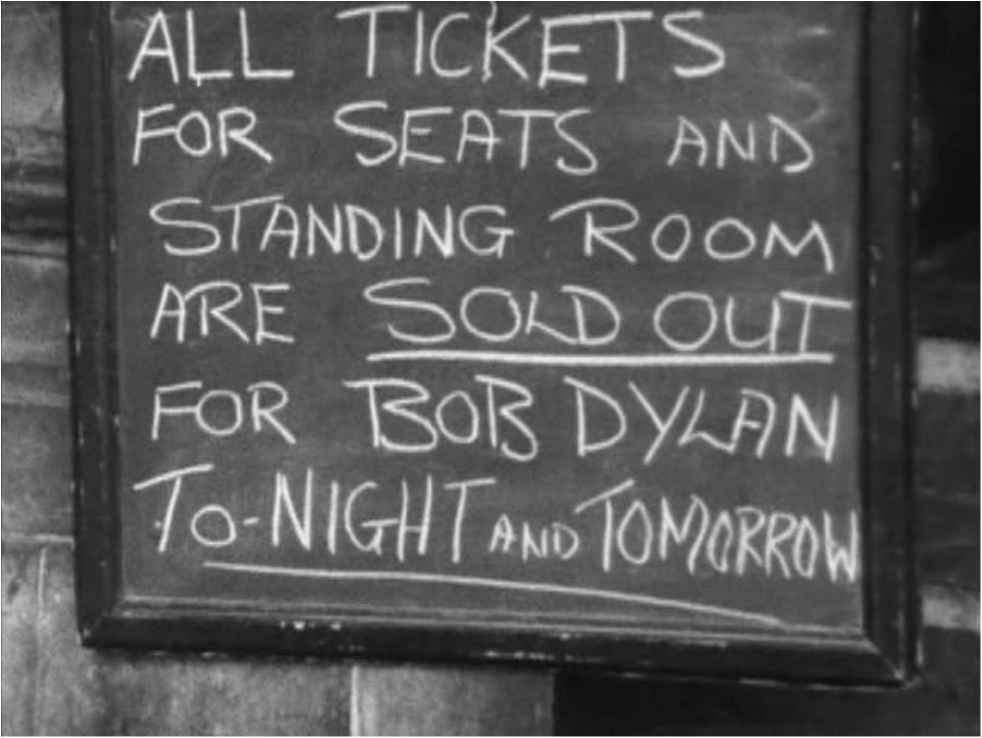

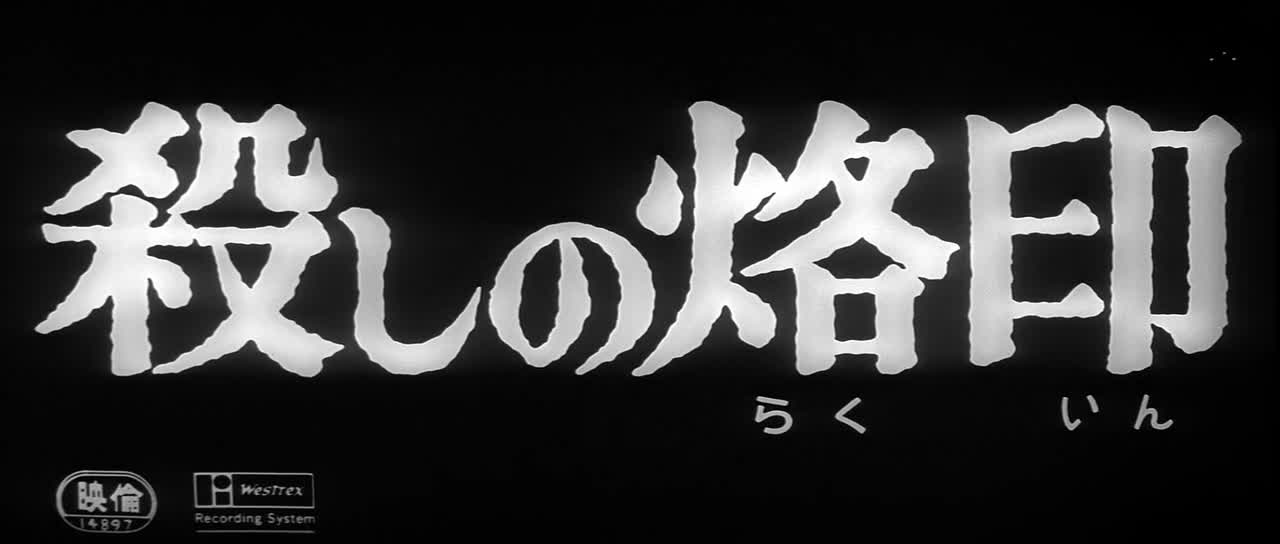

Durante el recuento de los acontecimientos que le permitieron a The Master ser la inigualable realidad fílmica que conocemos hoy en día, se señalaron algunos episodios que pausaron laboralmente a Paul Thomas Anderson. Para el tema que nos interesa, es necesario remitirse a uno de esos paréntesis: los meses previos al nacimiento de su hija Lucille. En julio de 2009 Anderson y su encinta compañera sentimental Maya Rudolph se valieron de la cálida temporada veraniega para instalarse en Gloucester, Massachusetts, un pueblo marítimo y turístico cuyos muelles han propiciado películas tales como Manchester By the Sea y The Perfect Storm. El director, como lo haría cualquier vacacionista, aprovechó el viaje para estar junto a su familia, reposar, tomar el sol y leer junto al paisaje pesquero.

Una de las obras con las que se equipó era una copia de lectura avanzada[1] de la más reciente novela del reservado Thomas Pynchon, autor de las clásicas Gravity’s Rainbow y The Crying of Lot 49. El recluso autor, tan característico por su meticulosidad como por los extensos intervalos de publicación entre sus obras (los cuales han superado los quince años), había reaparecido tres años atrás con Against the Day, una exhaustiva narración sobre la Primera Guerra Mundial. El anuncio de una novela a tan pocos años de distancia tomó por sorpresa a sus seguidores más devotos y les permitió fantasear con una prometedora racha de ácida fecundidad escrituraria.

Anderson, uno de esos adeptos, tuvo el privilegio de obtener la primicia pynchoniana un poco antes de su publicación oficial (programada para agosto de 2009). Sin embargo, éste no era un regalo totalmente desinteresado: Penguin, la editorial matriz de Pynchon, contemplaba con sensatez el potencial cinematográfico de dicha obra y buscaba a directores del rango de Anderson para entablar propuestas comerciales. Esto, sin duda alguna, adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que esa misma empresa también es la propietaria del legado de Upton Sinclair, el autor de Oil! y de la cual el virtuoso director ya ha ofrecido un resultado más que satisfactorio. Sumado a eso, en años anteriores Anderson había proyectado escribir un libreto sobre Vineland, otra novela menos recordada de Pynchon. Aunque él mismo desechó sus bocetos, la idea de adaptar al emblemático escritor seguía latente y esta nueva novela sería una nueva oportunidad para redescubrir esas pulsiones.

La novela en cuestión, Inherent Vice, es una elaborada broma y un deleite sui generis. Con ella Pynchon hace algo poco usual: combinar las mayores virtudes de la novelas de género negro con los peculiares gajes de la década de los sesenta. Su protagonista, Larry “Doc” Sportello, es un detective californiano cuya filantropía es amenazada tanto por la ambición de sus investigaciones como por los distractores que amplían su horizonte. Lo que comienza siendo un caso cualquiera (un seguimiento a un empresario para evitar que lo extorsionen) desemboca en una lucha contra carteles de droga, neonazis y dentistas. A pesar de las adversidades, las cuales lo llevan por espesos pasajes de Los Ángeles y Las Vegas, Doc mantiene intacta su filosofía de vida: resolver sus investigaciones sin perder la frescura. Él es un personaje con el que es fácil simpatizar: carismático, astuto, distraído y, ante todo, efectivo. Todo esto, por supuesto, es patrocinado por un incesante uso de calmantes, alucinógenos y guías espirituales (tan imprescindibles en la vasta mayoría de personajes), los cuales divierten y a la vez contrarrestan la pesadez de la corrupción estatal e impunidad criminal que plaga a estas investigaciones.

Hay un dicho que señala que si alguien se acuerda de los sesenta no pudo haber estado allí. Sin embargo, también sabemos que Pynchon la habitó durante todo su apogeo. Por lo tanto, ¿por qué este autor quiere evocar la esencia de un lugar y una época que por definición son amnésicas? Inherent Vice es cautivadora al introducir a sus lectores en un pastiche del sueño hippie en su más colorida expresión. Seguramente Pynchon escribió más de la mano de sus ofuscados recuerdos que de una investigación rigurosa y he allí su grandeza: para los sesenta importa más una perspectiva que un registro factual. Por eso me gusta creer que la novela fue escrita para aquellos que no pudieron estar allí y que desean saborear cómo debió sentirse tanto éxtasis y exceso acumulado en un mismo tiempo y espacio. En otras palabras: lectores como nosotros (jóvenes en su gran mayoría, o al menos eso intuyo) somos los descendientes directos de aquellos espíritus que sobrevivieron a esa década y cargamos en nuestros sueños con el ideal de sus depravaciones.

En una posterior entrevista a Vice, Anderson sostuvo que Pynchon obliga a poner un aviso de “No molestar” mientras se le lee. Indudablemente da cuenta de sus palabras: devoró sus más de 350 páginas en tan sólo dos días. La remembranza de la promesa hippie, la ambientación de su amada California, la agresividad narrativa y, sobre todo, la vasta cantidad de hilos narrativos (tan característicos de la obra de Pynchon) atraparon al cineasta, quien aprovechó su embriaguez lectora y esbozó cómo podría plasmar tal vastedad de historias en la pantalla grande sin insultar al respetado novelista. Sin embargo, tal ejercicio lo desencantaba por la dificultad misma de la narración y por temor a hacer un mal trabajo. Además, de entrada asumía que ningún estudio grande apostaría por un guion tan difícil de plasmar. El reto era prometedor pero parecía imposible incluso idealizarlo; no en vano nadie antes que Anderson, ni siquiera él mismo, había logrado siquiera hacer una propuesta de adaptación sensata.

Para mantener su cordura, contrastó su tormenta de ideas con la materialización de un filme al que muchos le auguraron un rotundo fracaso pero que la historia cinematográfica ha acogido como una de sus crías contemporáneas más adoradas: The Big Lebowski. La fugaz y onírica obra de los hermanos Coen (la cual se asemeja a sus hermanas espirituales Fargo, Barton Fink y Burn After Reading, entre otras) es uno de los mejores ejemplos que demuestran que una película puede entrelazar multitudinarios acontecimientos y personajes arbitrarios sin fracasar en el intento. Además, Anderson también ha comprobado ser un maestro de la escritura de guiones ambiciosos: no hay que olvidar que una de las virtudes de Magnolia es su poder de sugestión ante su vastedad narrativa.

Las intenciones del guionista, por lo tanto, eran plausibles y prontamente Penguin y la CAA (Creative Artists Agency) con bombos y platillos prometieron durante el lanzamiento oficial de la novela que prontamente la llevarían a los cinemas más cercanos. Aunque diversos compromisos alejaron la inmediatez de su realización, se firmó un pacto silencioso entre las agencias y Anderson. Mientras tanto, el director disfrutaría durante unos días más de la agraciada brisa de Massachusetts a la espera de tomar las riendas de la adaptación cuando el tiempo lo exigiese.

Más de un año después, en diciembre de 2010, un conflicto de intereses le permitió que Anderson anunciara oficialmente su participación en la tan esperada adaptación de Inherent Vice. En los meses anteriores había trabajado arduamente en el guión de The Master y, como ya sabemos, cierta campaña de desprecio detuvo su iniciativa por unos cuantos meses. Esa bofetada lo redirigió inmediatamente hacia la novela de Pynchon y, a pesar de no ser su prioridad, se alegró por los resultados iniciales. En la propuesta comercial primaria Penguin afirmó que el mismo Pynchon estaba de acuerdo con que Anderson se encargara de tal proeza, se confirmó la elaboración de una primera versión del guion y se planteó que Robert Downey Jr. protagonizara el filme, lo cual aparentemente aseguraría un triunfo tanto comercial como crítico. Esto entusiasmó al director ya que él y Downey Jr. comparten un curioso lazo: sus padres fueron amigos muy cercanos y todos se conocían desde jóvenes.

Todo parecía indicar que Inherent Vice estaría más próximo de lo que se esperaba. No obstante, en febrero de 2011 la inesperada mecenas Megan Ellison y su productora Annapurna intercedieron en las funciones de Anderson y aplazaron la producción de este filme por un par de años. The Master era la prioridad contractual y hasta que no la finalizara Ellison no le permitiría a Anderson continuar con Inherent Vice. Tanto tiempo dilatado le permitiría al director apropiarse más de la novela de Pynchon y, eventualmente, resurgir con un resultado más elaborado.

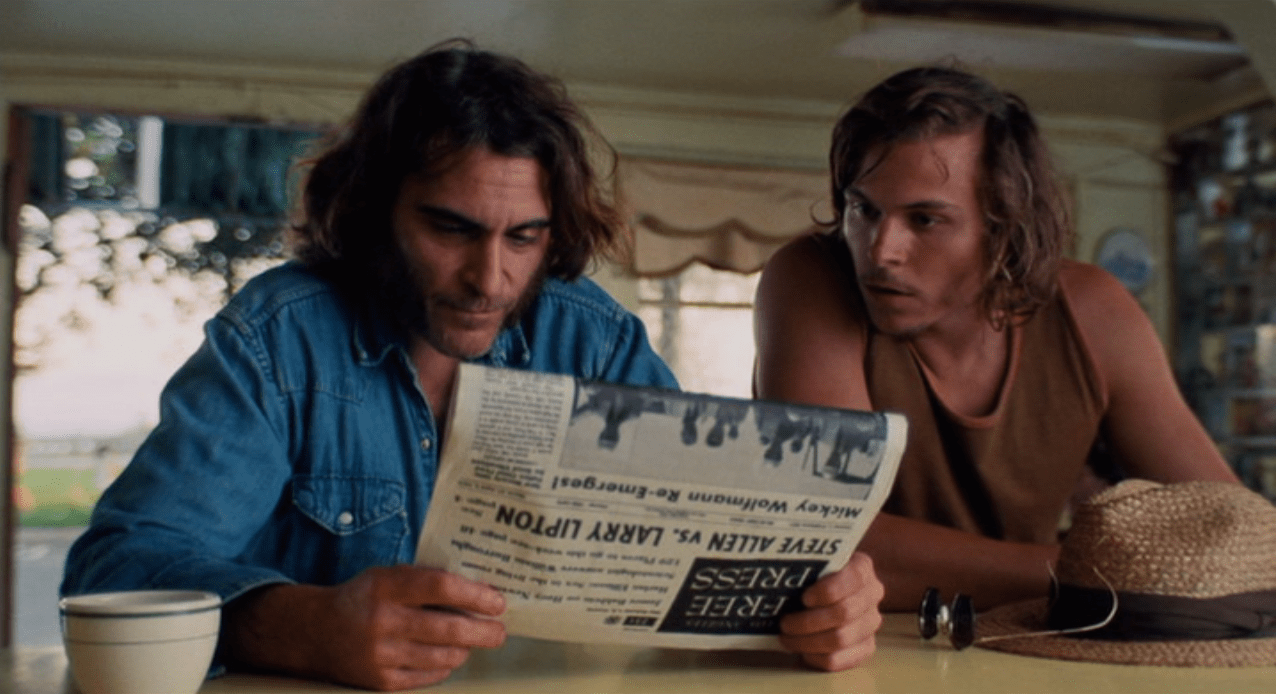

Cuatro meses después del estreno de The Master, es decir, en enero de 2013, Anderson anunció que era el momento adecuado para retomar su postergado proyecto pynchoniano. Aunque para entonces Annapurna ya no estaba anclada al proyecto (optaron por las taquilleras American Hustle y Her), IAC Films y Ghoulardi Film Company (su propia productora) se encargaron de su financiación. Inicialmente se reportó que Downey Jr. seguía adscrito al proyecto y que Charlize Theron parecía interesada en el mismo. Sin embargo, pocos días después ambos rumores fueron desmentidos y, para alegría de muchos, se confirmó que Joaquin Phoenix se apoderaría del papel protagónico. La buena conexión que entablaron durante las grabaciones de The Master convenció a Anderson de trabajar con el prodigioso actor una vez más[2].

La producción del filme fue confirmada en abril de ese mismo año y programada desde mayo hasta agosto. Durante esos meses Anderson recuperó a su cinematógrafo predilecto Robert Elswit, quien únicamente no había participado en The Master, y se consagró a reunir su nuevo equipo de trabajo lo más pronto posible que no tuviera nada que envidiarle a Magnolia o a Boogie Nights. Josh Brolin, Owen Wilson, Benicio Del Toro y Reese Witherspoon[3] confirmaron prontamente su participación apenas unos días después del anuncio de rodaje. Durante las semanas subsecuentes se adhirieron Martin Short, Eric Roberts, Michael K. Williams, Martin Dew (quien también había tenido un pequeño papel en The Master como uno de los miembros de La Causa) y la aclamada cantante Joannna Newsom en su debut actoral, entre muchos otros. Incluso habría espacio para que Anderson le otorgara un pequeño cameo a su amada Maya Rudolph. También se rumoró que Pynchon aparecería en el filme como un extra que nadie, evidentemente, podría descifrar (su última fotografía data de 1955). Si bien esto ni se ha confirmado o negado con rotundidad, es un buen detalle decorativo tanto para la futura promoción del filme como para la leyenda que rodea al indescifrable novelista. Por último, hubo dos grandes anuncios: la primera, la hasta entonces desconocida Katherine Waterston (cuyo papel más protagónico era un pequeño rol en Michael Clayton) interpretaría a Shasta Fay, uno de los roles centrales de la obra; la segunda, el escudero andersoniano Philip Seymour Hoffman, a quien muchos esperaban en algún rol representativo, no tendría cabida en el proyecto.

Esta alineación de estrellas se asentó durante cuatro meses en algunas icónicas locaciones californianas. El proceso de grabación fue fiel al estilo narrativo de la novela, es decir, tan libre y caóticamente controlado como fuera posible. Anderson le daba pocas indicaciones a los actores y ellos tenían la opción de interpretar sus roles como quisieran. Phoenix, el más veterano del reparto (en términos de conocer cómo era trabajar bajo el lente de Anderson), sabía que aquella era la única manera de hacer adecuadamente el trabajo: sin mostrar preocupación alguna por la aparente ausencia de direccionamiento. Otros menos expertos tales como Brolin y Waterston se extrañaban de los planes de Anderson y, si bien estaban fascinados con el director, también sentían la desordenada atmósfera análoga a la novela misma. Al final todos confiaban en los dotes de Anderson en la sala de edición y sabían que el resultado sería el mejor posible. En agosto de 2013, tal como estaba programado, las grabaciones finalizaron sin mayores contratiempos.

La posproducción del filme fue pausada. El profesionalismo de Anderson y su equipo les impedía cometer algún irreparable error y por eso se tomaron su trabajo con mesura. Además, la repentina muerte de Hoffman a principios de 2014 golpeó duramente a Anderson durante algunas semanas[4] y frustró a quienes esperaban una nueva alianza creativa entre ambos pares artísticos. Por esa razón el siguiente gran anuncio corrió por cuenta de Jonny Greenwood en febrero de 2014, casi seis meses después de haber finalizado las grabaciones, al confirmar su participación en los arreglos musicales del filme. Esta vez no sólo brindaría composiciones originales tal como hizo para There Will Be Blood y The Master sino que compilaría una serie de piezas acordes con la época. Aunque no son los éxitos esperados (seguramente muchos esperaban desgastadas canciones de The Rolling Stones o de Jefferson Airplane), son elecciones apropiadas que equilibran lo conocido (Neil Young, Can, Sam Cooke) con olvidadas viejas glorias (The Tornados, Kyu Sakamoto, The Cascades). Además, Greenwood incluyó una variación de “Spooks”, uno de los cortes más ocultos de Radiohead. Al igual que en los casos anteriores, el compositor británico hizo un ejemplar trabajo (es especial con todas las variaciones de la instrumental “Shasta”) y la banda sonora de Inherent Vice, fuera de complementar armónicamente al filme, es un agradable recorrido por la música popular y alternativa de los sesenta.

Todo estaba alineado y, a pesar de que la posproducción fue mayor a lo esperado (más de un año, la cual superó incluso a la de The Master), el resultado prometía ser triunfante. La unión de todas esas leyendas bajo una misma obra mantenía en vilo al público tanto del director como del novelista. En septiembre se apaciguaron las ansias y el primer tráiler oficial fue divulgado. Sumado a eso, se anunció que en el marco del Festival de Cine de Nueva York (en octubre de 2014) se proyectaría por primera vez ante una comunidad de expertos y después continuaría por un circuito de certámenes. Sus primeras exhibiciones fueron acogidas gratamente y en poco tiempo recibió una unánime aprobación crítica. En pocos meses se convertiría, sin lugar a dudas, en un filme de culto contemporáneo. Las razones, como lo vieron y verán sus seguidores, son fácilmente distinguibles.

El firmamento narrativo es asentado por la mística Sortilège (Newsom), quien relatará los acontecimientos y advertirá sus peligros como si fuera un distante oráculo grecolatino. La juvenil Shasta Fay Hepworth (Waterston) aparece espontáneamente en el apartamento de Doc (Phoenix), quien no oculta la sorpresa de reencontrarse con aquella exnovia a quien no ha podido olvidar. Su reaparición tiene un único propósito: ella está involucrada sentimentalmente con el magnate Mickey Wolfmann (Roberts) y teme que su esposa Sloane (Serena Scott Thomas) y su amante Riggs (Andrew Simpsons) se aprovechen de su romance para extorsionarlo e internarlo en un hospital psiquiátrico. A pesar de reciente falta de comunicación, Doc recurre a su profesionalismo detectivesco y decide ayudarla; a fin de cuentas él es la única persona que conoce Shasta que por lo menos no se inyecta heroína.

Varias de sus fuentes le confirman a Doc que Wolfmann es un reconocido mujeriego cuyo imperio se consolida en la construcción de edificios residenciales. Curiosamente, el teniente Christian “Bigfoot” Bjornsen (Brolin), quien matonea a Doc y a cualquier hippie ante la falta de una tarea más importante, participa en los comerciales de su más reciente proyecto arquitectónico: Channel View Estates. Además, los guardaespaldas de Wolfmann pertenecen a la Hermandad Aria, algo contradictorio si se tiene en cuenta que el apoderado constructor es de origen judío. Como si no fuera poco, al día siguiente Tariq Khalil (Williams), un miembro de la Familia Guerrillera Negra, aparece en la oficina de Doc y le solicita que busque a Glen Charlock, uno de los susodichos guardaespaldas bajo el pretexto de que le debe dinero. Los acontecimientos subsecuentes rasguñarían aún más estos sospechosos vínculos y, tal como lo recuerda Sortilège, la lozanía de Doc le impide reconocer la cantidad de fuerzas externas que están conspirando en su contra.

En el momento en el que Doc pretende interrogar a Glen (en una sexualizada sala de masajes), es atacado por un desconocido; cuando despierta, descubre que el buscado guardaespaldas yace muerto a su lado y que Bigfoot lo ha incriminado. Además, el teniente le revela que tanto Wolfmann como Shasta han desaparecido y que a Doc le imputarán los cargos por todas estas extrañas coincidencias. Auque su descuidado abogado Sauncho (Del Toro) lo libera, Doc sabe que la investigación será diligente y que ahora una desconocida red de delincuentes lo tiene en la mira. Tres encuentros adicionales agrietarían aun más su investigación: en primer lugar, la heroinómana en remisión Hope Harlingen (Jena Malone) acude a sus servicios puesto que cree que su esposo Coy, a quien se le dio por muerto por una sobredosis, en realidad está en la fuga y en peligro; después, una de las masajistas que le imputó la muerte de Charlock (Hong Chau) se disculpa por el montaje criminal y le dice que se cuide del colmillo dorado (Golden Fang); por último; tal como lo supuso Hope, Coy (Wilson) está vivo y él, quien solía ser un saxofonista para una banda de surf rock, ahora es un agente encubierto para el FBI que necesita de Doc para que cuide de Hope y de su hija Amethyst a cambio de información sobre el paradero de Wolfmann.

El filme, para este entonces, ha planteado cerca de cuatro o cinco misterios en menos de un cuarto de su duración. ¿Dónde están Wolfmann y Shasta? ¿Por qué Charlock está muerto? ¿Qué pretende el FBI con Coy? ¿Es acaso el Golden Fang un barco o una red de dentistas de la cual Doc tiene vagos recuerdos? ¿Qué hay detrás de Channel View Estates? Las apuestas son grandes y el rollo en las latas de cine no parece suficiente para que Doc resuelva todo ese entramado con prudencia. Sin embargo, Doc decide (momentáneamente) contra sus adicciones y se alía (momentáneamente) tanto con Bigfoot como con la fiscal Penny (Witherspoon) para averiguar cómo otros crímenes sin resolver se conectan con el presente de Shasta y sus alrededores. El lodo es espeso y el tiempo es limitado para que el insolente detective encuentre todas las llaves.

Tal como ocurre con la novela misma, Inherent Vice puede abrumar por su extensión y abundante cantidad de personajes. Sin embargo, esto no es un impedimento para disfrutarla: simplemente hay que estar un poco más concentrados de lo normal para no perder de vista las historias principales y los desquiciados nombres autóctonos. Anderson hizo un excelente trabajo al adaptar la gran mayoría de los relatos centrales de la novela y lograr estamparlas en el celuloide para exigirle atención y risas a su público. Por supuesto que algunos fervorosos lectores de la novela pueden quedar desconcertados ante la ampliación del protagonismo de varios personajes (Shasta y Sortilège, principalmente), la omisión de unos cuantos (Trillium Fortnight, la novia de Puck, y Fabian Fazzo, el administrador de un casino, por ejemplo) y la elipsis de uno de los acontecimientos más relevantes: la búsqueda de Mickey en Las Vegas y su subsecuente abducción por parte del FBI. Empero, el guionista agarró las mejores historias (una enorme mayoría, vale la claración) y las representó con fidelidad para alcanzar algo mucho más admirable: traducir el lenguaje literario de Pynchon a la pantalla grande. Esto es aun más heroico si se tiene en cuenta que la estética misma del filme es indiscutiblemente andersoniana: tanto el novelista como el director demostraron ser hermanos espirituales de generaciones paralelas.

Ahora bien, hay una mirada seria, incluso inspiradora, que merece ser reconocida dentro de tanta abundancia. Una de las lecturas subrepticias del filme (y de la novela) devela que Doc, dentro de todos sus abusos, es el menos enfermizo de todos los pintorescos personajes al ser la representación de un ideal en decadencia. Él, en su rol protagónico, asume la responsabilidad de limpiar y ajustar todo el libertinaje de aquellos que actuaron sin pensar en las consecuencias de lo que ellos creían que significaba libertad. Para eso ayuda a todos los que lo necesitan sin importar su origen (policías, abogados, extremistas afroamericanos o fugitivos) y busca la manera (si bien no suele ser la más óptima) de resolver sus múltiples investigaciones lo más pacíficamente posible. No obstante, entre más indaga a quienes los rodea, más encuentra a personas solitarias, miserables y sumisas. Inherent Vice exalta el consumo de drogas, la falta de respeto a la autoridad y el sexo casual. Sin embargo, también admite que la independencia es una ilusión en la que el desasosiego es un trasfondo que invita a evadir el mundo empírico y que bajo el sol californiano se ocultan almas en pena. Este círculo vicioso, característico del hipismo, es la representación de una reaccionaria época que agoniza por las promesas que no pudieron cumplir; no en vano la obra transcurre en 1970, justo en el final de una era[5].

A pesar de eso, esto no era excusa para no entusiasmarse, incluso puede llegar a ser divertido. Inherent Vice es una apología a los vicios extramorales, así suene tautológico. Si bien los vicios inherentes son espacios de ambigüedad al llegar al fondo de un asunto (tal como lo menciona Sauncho), los habitantes de los sesenta encontraron la manera de llenarlos con un superávit de hachís, sexo desinteresado y LSD. Ni Doc ni sus colegas son pesimistas; pueden parecer derrotados pero siempre sabrán que hay un camino facilista para evitar cargar con la angustia de la existencia. Todos ellos son los marginados californianos que por sus excesos sobrevivieron para imponerse como íconos culturales; quién creería que en el exceso habrían de hallar un reconocimiento imbatible. Incluso en su mejor lectura Doc y Wolfmann son símbolos de dos aristas de una misma postura reaccionaria: el rechazo al mundo material los hará ser despreciados por el vulgo pero a su vez los enaltecerá como héroes discretos. Puede que al final del filme poco haya cambiado y que el final oscile entre lo lánguido y lo hermético; sin embargo, la paradoja se construye en que la ejemplaridad de Doc debe ser olvidada para ser comprendida. De nuevo: si se quiere entender los sesenta, es necesario no recordar cómo fueron.

Entre diciembre de 2014 y febrero de 2015 Inherent Vice llegó a las salas de cine de todo-mundo. Aunque no fue recibida por numerosos espectadores (sólo recaudó 14.7 millones de dólares contrario a su presupuesto de 20 millones, el golpe financiero más bajo de su carrera), se convirtió rápidamente en un filme de culto. Logró dos nominaciones a los premios Óscar (que palidecieron ante otras dos azucaradas obras) y una a los Globos de Oro por cuenta del trabajo de Phoenix. Sin embargo, apenas han pasado unos cuantos años y lentamente ha encontrado su espacio entre las listas de los grandes hitos cinematográficos de este siglo.

Si bien hasta la fecha es el filme más difícil de digerir de toda la obra de Anderson, también es uno de sus más necesarios y regenerativos. Anderson canalizó el idioma de otro artista, algo que nunca antes había implementado con tanta firmeza. Además, el resultado es un regreso a sus obras más abultadas pero también un avance hacia una narrativa más purificadora. Por eso mismo unos meses más adelante, después de finalizar el tour promocional, huiría a India con Greenwood para refugiarse en un fuerte sagrado en el que sólo estaría acompañado de música oriental. Tal como lo indica la novela, la vida es como un disco: basta con que cambie el ritmo y el universo se ubicará en una canción diferente. A veces es necesario salirse de sí mismo y, en el caso de Anderson y de Doc, esto es lo más cercano que pueden estar de su propia libertad.

____________

[1] Una prueba de impresión promocional de una obra próxima a publicarse.

[2] Varios años después Downey Jr. aseguró que el tiempo muerto le pasó una mala jugada ya que siempre estuvo interesado en interpretar a Doc pero que para entonces su edad era poco conveniente para encarnar al jovial detective. A pesar de eso ambos conservan en la actualidad la hereditaria amistad con la cual crecieron.

[3] Hay que recordar que Witherspoon no pudo participar en The Master por obligaciones contractuales en las que el tiempo le había jugado una mala pasada. Esta vez no estaba dispuesta a dejar que ocurriera lo mismo.

[4] Su cercanía a Philip Seymour Hoffman era tan estrecha que Anderson tuvo la enorme responsabilidad de declamar el elogio fúnebre frente a los más de 400 asistentes de la ceremonia privada. Los que lo escucharon aseguraron que su honesto tributo retrataró algunos fragmentos de su armónica camaradería y amistad.

[5] La última temporada de Man Men se titula así. Vale aclarar que tanto Inherent Vice como el galardonado drama son dos excelentes estudios sobre un mismo cuestionamiento.