En el que respondemos la siguiente serie de preguntas sin parpadear

“From the most ancient times to the present, in the crudest primitive tribe or the most magnificently ornamented civilization, Man has found himself in a state of awed helplessness when confronted by the phenomena of strange illnesses or aberrations. His desperation in his efforts to treat the individual has been but slightly altered during his entire history and, until this twentieth century passed midterm, the percentages of his alleviations, in terms of individual mental derangements, compared evenly with the successes of the shamans confronted with the same problems. According to a modern writer, the single advance of psychotherapy was clean quarters for the madman. In terms of brutality in treatment of the insane, the methods of the shaman or Bedlam have been far exceeded by the “civilized” techniques of destroying nerve tissues with the violence of shock and surgery –treatments which were not warranted by the results obtained and which would not have been tolerated in the meanest primitive society, since they reduce the victim to mere zombyism, destroying most of his personality and ambition and leaving him nothing more than a manageable animal. Far from an indictment of the practices of the “neurosurgeon” and the ice pick which he trusts and twists into insane minds, they are brought forth only to demonstrate the depths of desperation Man can reach when confronted with the seemingly unsolvable problem of deranged minds”

Hubbard, L. (2000), “Book One: The Goal of Man” en Dianetics: The Modern Science of Mental Health, Los Ángeles, Bridge, p. 10.

“Come and join us.

Leave your worries for a while, they’ll still be there when you get back.

And your memories are not invited.”

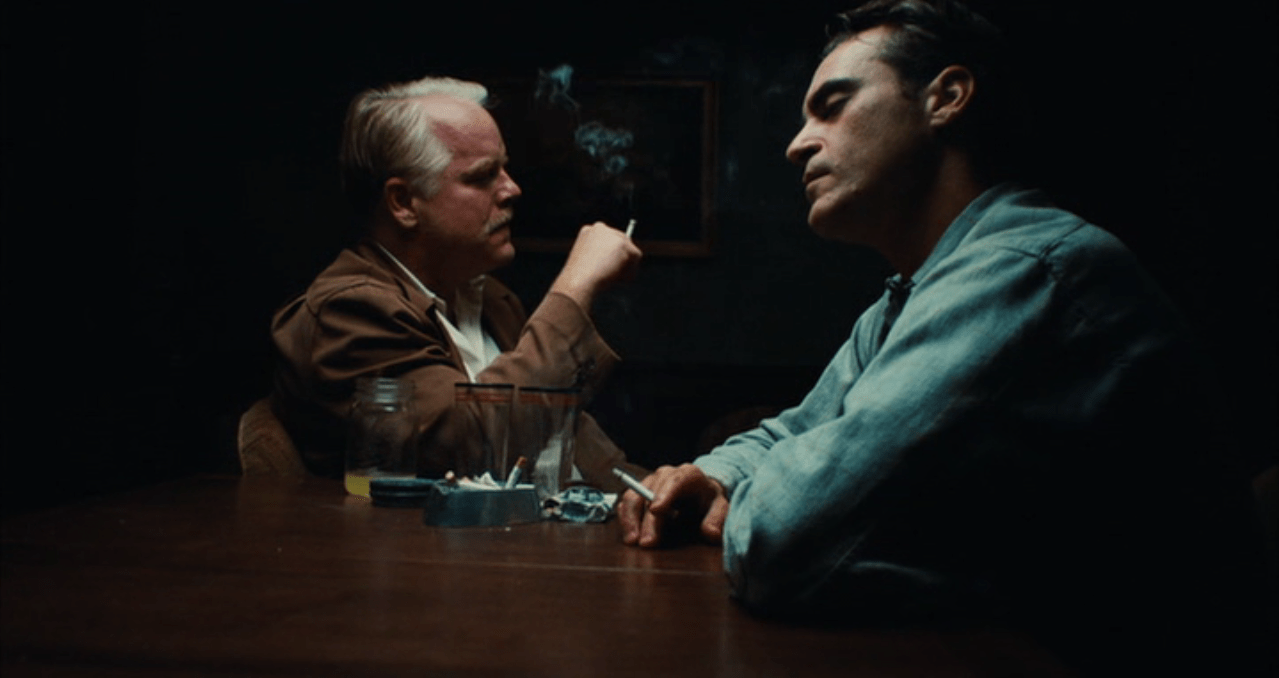

Palabras de Lancaster a Freddie durante su primer encuentro

En 1943 el halcón maltés John Huston detuvo su emergente carrera como cineasta para prestar sus servicios durante cierta gran guerra y se incorporó al Servicio de Comunicaciones del Ejército Estadounidense (U.S. Army Signal Corps) con la instrucción de realizar una serie de filmes propagandísticos que levantaran el ánimo de todas las tropas aliadas. El recién nombrado “capitán de la armada” aprovechó su cargo para acceder a archivos restringidos y alimentar su base de datos audiovisual. Empero, el malestar del conflicto y, en especial, el contacto directo con soldados activos produjeron un efecto inverso en el patriota Huston, quien se vio obligado a desertar sus ideales laborales y en cambio produjo documentales con fines antibélicos que desenmascaran algunos aspectos desconocidos de la guerra. El director trabajó sutilmente (a riesgo de ser juzgado en corte marcial) y por fortuna sus primeros dos documentales –Report of the Aleutians (1943) y The Battle of San Pietro (1945)- vieron la luz del día con la aprobación de sus superiores. Además, sus denuncias coincidieron con el final de la guerra y Huston fue ascendido a Mayor por una cúpula militar contagiada por el naciente espíritu de paz. Sin embargo, el director -aún impactado por el trabajo de archivo adquirido- produjo un tercer y último documental: el incómodo Let There Be Light de 1946/1948. Esta censurada, destruida, pirateada y recuperada (en 1981) obra fue la carta de renuncia de Huston, quien unos meses más adelante se retiraría del ejército, irónicamente, después de recibir la Legión al mérito y a la víspera de la producción de The Treasure of the Sierra Madre, filme que lo consolidaría popularmente como un director norteamericano imprescindible.

En PMF 5019 -código militar otorgado a este documental- Huston registró los diferentes procesos de reparación emocional a los que fueron sometidos algunos soldados después de la Segunda Guerra Mundial al padecer crisis neuropsiquiátricas agudas. El filme inicia con una aseveración sensata: el 20% de los soldados norteamericanos sufre trastornos enraizados a su participación militar. Por lo tanto, estos pacientes deben residir temporalmente en algunos hospitales para someterse a terapias y procesos que contrapesen la violencia de sus memorias activas. Un denominado grupo de expertos guía a estos pacientes durante el doloroso desahogo psiquiátrico y, a lo largo de una hora, los espectadores son partícipes de las historias narradas por estos testigos de bombardeos, masacres y mutilaciones. La fragilidad de los pacientes es atrapante y, si se deja de lado el retoque hollywoodense con el que Huston filmó su obra, su denuncia es asertiva: cuando un individuo ha desbordado sus puntos de quiebre ante distintas fuentes de presión nunca podrá recomponerse; sumado a esto, desde una perspectiva sanitaria, su reincorporación a la sociedad, aunque posible, será dolorosa.

Este corto documental es citado frecuentemente por Paul Thomas Anderson cuando le preguntan cuáles fueron sus puntos de referencia al crear el filme en el que se centrará este artículo. Su influencia en nuestro auteur es evidente, incluso necesaria; este documental no sólo se incluye en el DVD/Blu-ray de The Master sino que plantea una inquietud que trasciende cualquier plano cinematográfico, incluso artístico: ¿cómo un individuo sustituye sus puntos de quiebre cuando éstos se desbordan?

En todos sus filmes anteriores, como se ha corroborado en esta serie de artículos, Anderson concibió polos a tierra que focalizaran a sus protagonistas. Estos polos, inevitablemente, son vicios y de una u otra forma son aceptados o rechazados por los espectadores de estos filmes. Incluso Daniel Plainview, quien pareciera no tener límites, sabe que su polo a tierra es su codicia transpolada en un monopolio comercial. Sin embargo, a partir de la admiración de Anderson por la obra de Huston (y de otras fuentes, las cuales abordaremos en contadas líneas) el libretista expone a un hombre desnudo moderno, un hombre que se debilita al priorizar su pobreza espiritual sobre su fuerza de trabajo. La inquietud la despliega a partir de una ley propia de la física: cuando dos fuerzas entran en contacto y a menos de que posean la misma magnitud la más potente rechazará y desplazará a la más débil. Esta es la historia del breve encuentro entre Freddie y Lancaster, dos seres humanos con máscaras de titanes. The Master, ante todo, explica la miseria extramoral desde un individuo que desconoce cómo acercarse apropiadamente a sí mismo.

Paul Thomas Anderson labró su propio mito a partir de victorias sopesadas por un mismo número de tropiezos comerciales. No obstante, los acontecimientos que rodearon la complicada producción de The Master no tienen puntos de comparación. El sendero a la consagración, definitivamente, no es cualquier sendero de lozas amarillas y ni siquiera la popularización de Daniel Plainview le daría un respiro a nuestra proeza cinematográfica.

Después de la extensa gira promocional y de condecoraciones de There Will Be Blood Anderson dedicó algunos meses a la crianza de su primogénita Pearl y al cuidado de su esposa Maya Rudolf. Además, en noviembre de 2009 su familia recibió a Lucille, su segunda hija. En esa temporada familiar Anderson se mantuvo al margen de su profesión y, aunque se rumoró que escribió y dirigió un episodio de Saturday Night Live, no hay registro concreto alguno que pruebe lo contrario. No obstante, el sabor a triunfo de su exitoso filme de 2007 le dio la confianza suficiente para explorar su archivo mnemotécnico y esbozar ideas que por cuestiones de tiempo y espacio (y dinero) no pudo desarrollar en su momento.

Esta pausa no duró mucho y, para alegría de sus más acérrimos fanáticos, en diciembre 2 de dicho año el magazín Variety anunció que Anderson se encontraba en el proceso de finalización de un nuevo libreto –libreto que llevaba en mente desde hace varios años- en el que relataría los orígenes de un nuevo culto religioso en 1952 a través de la relación entre su fundador (“The Master of Ceremonies”) y Freddie, uno de sus discípulos. Este proyecto, además, contaba con el apoyo absoluto de su nueva casa matriz, Universal Studios[1], y de su partner in crime Philip Seymour Hoffman, a quien le otorgaría por primera vez un papel protagónico. El aspecto más llamativo de este anuncio es que el tabloide explícitamente advierte a sus lectores que no es ningún filme sobre alguna doctrina específica sino sobre cómo la necesidad humana de creer en una entidad superior deviene en la creación de un culto. El prometedor anuncio disparó una vez más la popularidad de Anderson y el público esperaba ansiosamente a que la producción iniciara. A la vez, algunos filisteos fueron informados de este anuncio y algunas conservadoras manos invisibles ejecutaron una indagación pública y privada acerca de las intenciones de Anderson.

Mientras esta inquisición se equipaba con cheques rebotados, Anderson reescribía parsimoniosamente el guion a partir de algunas recomendaciones de Hoffman, quien sugirió que el libreto debía enfocarse más en el discípulo que en el maestro. Finalmente en mayo de 2010 anunció públicamente que la fase de preproducción había finalizado y que iniciaría grabaciones tan pronto el estudio diera luz verde. Además, varios medios afirmaron que Jeremy Renner -el popular escudo humano de The Hurt Locker– encarnaría a Freddie y que la legalmente rubia Reese Witherspoon aceptaría el papel de la esposa del Maestro. La filmación se programó inicialmente para el mes de junio pero Universal la aplazó para agosto. No obstante, dicho mes fue de standby y el equipo de trabajo sospechó que algo no andaba bien. Sus predicciones se confirmaron prontamente y en septiembre, para tristeza de muchos, Renner declaró que el filme se pospuso indefinidamente debido al bloqueo de “muros que no podían ser superados”. La luz amarilla fue degradada a roja y Universal le pidió a Anderson la dimisión de su proyecto.

La aparatosa interrupción del proyecto generó varias sospechas y múltiples artículos trazaron el detrimento comercial del proyecto a partir de algunos cabos sueltos. Algunos osados reporteros, entusiasmados por el proyecto inconcluso, anclaron el cease and desist a ciertas amistades del director. Estas sospechas fueron infundadas por el mismo Anderson, quien por ese entonces y ante las inquietudes de los periodistas señalaba que concibió The Master doce años atrás, es decir, aproximadamente en 1999. Esta accidentada respuesta permitió recolectar algunos frutos del rodaje de Magnolia, es decir, en un par de lazos afectivos originados por ese entonces. Es meritorio abordar cada uno por separado.

El primero de ellos corre por cuenta de Jason Robards, el veterano actor que invirtió el último destello de su experticia para encarnar al moribundo productor Earl Partridge. Durante algunas pausas en el set de Magnolia cautivó a Anderson con múltiples detalles de su vida como operador de radio en un buque estadounidense durante la Segunda guerra mundial. Los minuciosos recuerdos despertaron en Anderson una curiosidad por este vetado capítulo de las grandes guerras y por vía directa lo condujeron a los documentales de Huston descritos al inicio de este artículo. Además, si bien lo recuerdan, Partridge fue creado como tributo a Ernie Anderson, padre del cineasta fallecido un par de años atrás y también veterano de dicha guerra. Aunque P.T. posteriormente declaró que nunca habló con su padre sobre la guerra, es posible intuir que a través de Robards reconstruyera estas omitidas memorias para rastrear las causales del fuerte comportamiento de su padre y, por añadidura, de la generación de sus padres. Como lo comprueba aquella breve sinopsis de The Master, Freddie es un tributo digno tanto para Robards como para su padre. No en vano Freddie habitará en Lynn, Massachusetts, el mismo pueblo del que Ernie es oriundo.

El segundo lazo afectivo corre por cuenta del vocero de uno de los cultos más polémicos de los últimos setenta años: Tom Cruise. La satisfacción mutua por el resultado de Magnolia prosperó en una amistad que se mantiene hasta el día de hoy. En algún momento, inevitablemente Cruise le presentó a Anderson las propuestas de su mesías L. Ron Hubbard, hecho que no irrumpió sus relaciones afectivas. No obstante, a Anderson le cautivó el apasionamiento de Cruise y el aparente incremento del novedoso culto[2]. Lo curioso es que con el pasar de los años el rebaño se contrajo[3] pero la popularidad mediática acerca de estas extrañas prácticas se propagó. Todos recordamos la invasión ciencióloga de aquellos años, bien sea por el mismo Cruise (desde su separación de Nicole Kidman hasta su matrimonio y posterior divorcio de Katie Holmes), por las revelaciones de queridos artistas tales como John Travolta, Beck, Isaac Hayes y Nancy Cartwright o por un par de clásicos episodios de The Simpsons y South Park (“The Joy of Sect” y “Trapped in the Closet”, respectivamente). Anderson tomó nota de esta oleada, indudablemente, para agitarla a su favor.

En todo caso, la impotencia presupuestal lo obligó a desaparecer durante unos meses. No obstante, decidido a recuperar su vigor, anunció en diciembre de 2010 que estaba interesado en filmar la adaptación de la más reciente novela de un escurridizo autor a propósito de las ácidas investigaciones de un detective privado en su oriunda California. Esta obra, escrita por el enigmático Thomas Pynchon es la fuente primaria de Inherent Vice, filme del que escribiremos a su debido tiempo. Por ahora basta mencionar que Anderson aprovechó los meses subsecuentes para contar con la aprobación del mismo Pynchon y agendar al infame y metálico Robert Downey Jr. No obstante, un plot twist en este recuento histórico cambió las prioridades de Anderson una vez más y la inesperada generosidad de una de sus fanáticas más acaudaladas contribuyó a que las conversaciones entre Freddie y The Master fueran recreadas.

Unos meses atrás la joven cinéfila Megan Ellison, hija del magnate Larry Ellison (actual CTO de Oracle, la productora de software más grande después de Microsoft), usó parte de su riqueza para invertir en filmes que la cautivaran. Por suerte uno de ellos -el remake de True Grit de los hermanos Coen- generó utilidades suficientes para crear su propia productora afiliada a The Weinstein Company: Annapurna Pictures. Con su abultada chequera sacó de aprietos a algunos de sus directores predilectos (entre ellos a Kathryn Bigelow, quien se encontraba en una situación similar con su aclamada Zero Dark Thirty) y fue allí cuando se puso en contacto con Anderson para sacar adelante a Inherent Vice con tal de que produjera primero a su cisne de plata The Master. Anderson aceptó sin titubeos y al terminar una justa ronda de negociaciones se anunció que en junio de 2011 las grabaciones iniciarían inminentemente y se realizarían por tres ininterrumpidos meses.

El onírico pacto entre Ellison y su protegé Anderson le brindó libertad artística a la producción y este último reagrupó su equipo de trabajo para iniciar su mausoleo cinematográfico. Para entonces una considerable cantidad de tiempo había fluido y ni Renner ni Witherspoon se hallaban disponibles. Por lo tanto, el elenco recibió a dos comprometidos actores para acoger los papeles vacantes e inmortalizarse en los que posiblemente serán sus papeles más recordados en la posteridad: Joaquin Phoenix y Amy Adams, un dueto que no requiere presentación alguna. El reparto estelar fue complementado por varios talentosos actores de culto tales como la experimentada musa Laura Dern (Blue Velvet, Wild at Heart y Jurassic Park, entre muchos otros filmes), Jesse Plemons (ahora inmortalizado por su sadista Todd en Breaking Bad), la sueca Lena Endre (quien encarnó a Erika Berger en la adaptación original de la trilogía Millenium de Stieg Larsson) y Rami Malek (popularizado últimamente por su participación en Mr. Robot). También regresaría al elenco Kevin J. O’Connor que, si recordarán, interpretó a Henry, el poco astuto “hermano” de Daniel Plainview en There Will Be Blood.

En cuanto a los detalles técnicos Anderson ensambló a un equipo de trabajo igual de comprometido al de There Will Be Blood. La baja más significativa pero necesaria fue la de su cinematógrafo de confianza Robert Elswit, quien se vio obligado a desistir por conflicto de agendas (se había comprometido con Tony Gilroy y su The Bourne Legacy antes de que todas los aplazamientos ocurrieran). Lo sustituyó por Mihai Mălaimare, Jr., el virtuoso cinematógrafo de confianza del Francis Ford Coppola del siglo XXI. El cambio, aunque forzado, fue recompensado con una de las filmaciones más espectaculares de todos los tiempos. El trabajo de Anderson con Mălaimare, quienes por primera vez en Hollywood en más de quince años trabajaron con rollos de 65mm para conservar el espíritu visual de los cincuenta, es descrestante; toda una lástima que éste haya sido opacado por el petardo hueco Life of Pi.

Por último, Anderson reestableció contacto con el virtuoso Jonny Greenwood para que comandara la música original del filme. Después de sus contribuciones para There Will Be Blood Greenwood inició una próspera racha: además de grabar con Radiohead In Rainbows (una de sus obras más aclamadas crítica y comercialmente) y The King of Limbs, compuso la música original para Norwegian Wood y We Need to Talk About Kevin. Con The Master pudo explorar una vez más sus aptitudes para manejar una orquesta y el resultado son piezas tan delicadas como memorables como “Time Hole” y “Able-Bodied Seamen”.

Con todas estas piezas engranadas ahora es necesario martillarlas con la imaginación. Como lo asegura Dodd, es esta la manera más sabia para hacernos más humanos.

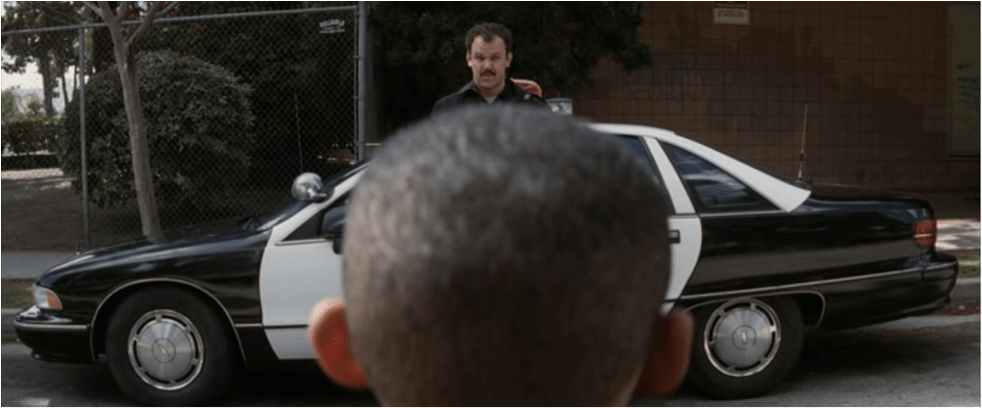

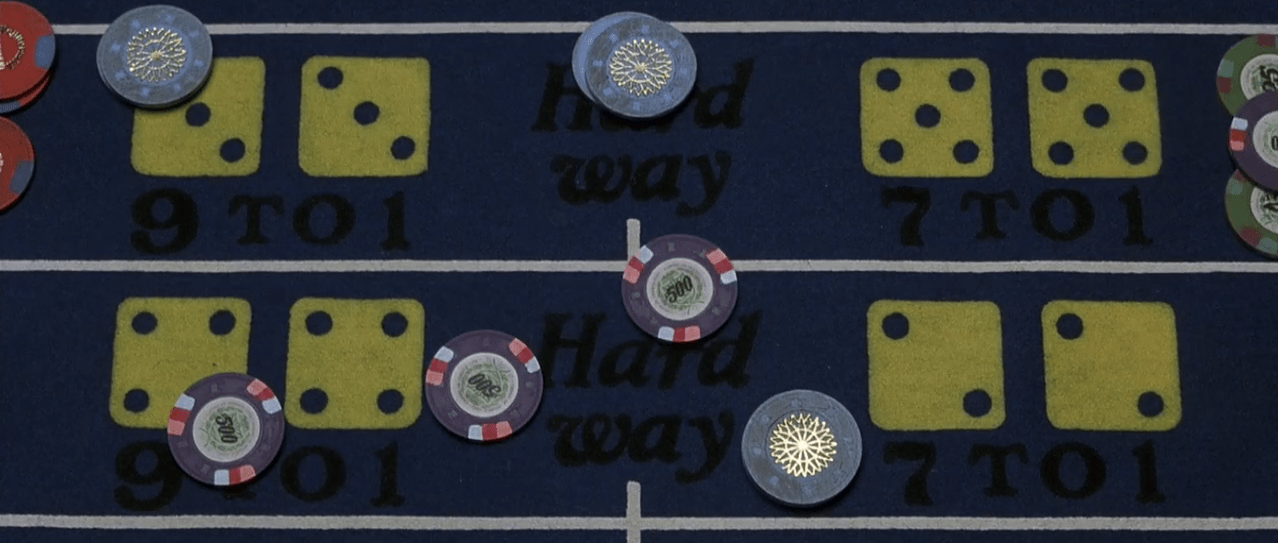

The Master nos transporta a los años en que Norteamérica pagó su triunfo en la Segunda guerra mundial con el dolor de sus soldados más vulnerables. Freddie Quell (Phoenix) es uno de aquellos victoriosos militantes que canaliza el sueño americano balístico: sin nada que perder, se incorpora en la Marina en busca de un escape a los fantasmas que lo atormentan en Lynn, su pueblo natal, así esto implique ser carne de cañón. Su estrategia falla y, contra todo pronóstico, sobrevive, no sin antes desahogar sus frustraciones al mutilar a sus enemigos asiáticos y al consumir desmedidamente cocteles preparados con recursivos ingredientes. Con sus aspiraciones golpeadas, Freddie es sometido por sus superiores militares a inasibles terapias para reincorporarlo a la cotidianidad íntegramente. Tal como lo enseña Let There Be Light, estos procesos llegan a ser inútiles para una porción significativa de soldados rasos. El resultado es un alcohólico, misántropo, violento, rudo y cachondo fotógrafo en un almacén por departamentos. Nada mal para ser tan sólo uno de los golpeados veteranos; a diferencia de otros, éste al menos puede hablar y caminar.

La estabilidad de Freddie, como era de esperarse, se quebranta rápidamente y ante un impulso de desautorización ataca a uno de sus clientes. Posteriormente huye a un cultivo de vegetales, cultivo del cual es expulsado por compartirle sus menjurjes a individuos con sistemas digestivos considerablemente más frágiles. Sin dinero y sin horizonte, Freddie deambula en 1950 por San Francisco; una vez más, como es constante en los filmes de Anderson, este despotricado héroe halla una fuente de salvación en la mítica California. Sus protectores serán los tripulantes del Alethia, embarcación en la cual Freddie se escabulle al aprovechar un descuido del equipo de supervisión. A la mañana siguiente, una vez recuperado de su resaca, el polizón Freddie se presenta ante Lancaster Dodd (Hoffman), el patrón de la embarcación, para pedirle trabajo. Por el contrario, Dodd -sorprendido por su evidente carencia de expectativas y por el exótico contenido de su cantimplora- lo disculpa y lo invita a ser testigo del matrimonio de su hija. El Alethia, ahora en altamar, es el símbolo de esta nueva iniciación en Freddie; como su nombre en griego lo afirma, Freddie se embarca en un viaje que pondrá en evidencia su esencia destilada.

Dodd, conocido por los otros tripulantes cariñosamente como “The Master”, es un encantador bastardo que hipnotiza a sus allegados con su carisma y su histrionismo a la hora de declamar un discurso. Su astucia es altamente admirada y su manifiesto literario The Cause es discutido y aplaudido por varios pudientes adeptos. Además, su esposa actual Peggy (Adams), su hijo Val (Plemons), su hija Elizabeth (Ambyr Childers) y su yerno Clark (Malek) consolidan una coraza familiar creíble y, si se quiere ir más lejos, ejemplar. Freddie, sin ser un ávido lector, es seducido por la fuerte personalidad de Dodd y con cautela es testigo de la materialización de sus propuestas: sus pacientes, ansiosos de hallar las respuestas a algunas inquietudes trascendentales y universales, son sometidos a interrogatorios en los que despliegan su flujo de conciencia; para el lente crítico de Dodd, estos ejercicios son prueba de un proceso de metempsícosis iniciado hace más de un trillón de años y que él puede rastrear con su experticia y sabiduría. Quell, arrebatado por el entusiasmo, da un faux pas y en una noche de copas (es decir, de alcohol y thinner) reta a Dodd a analizarlo.

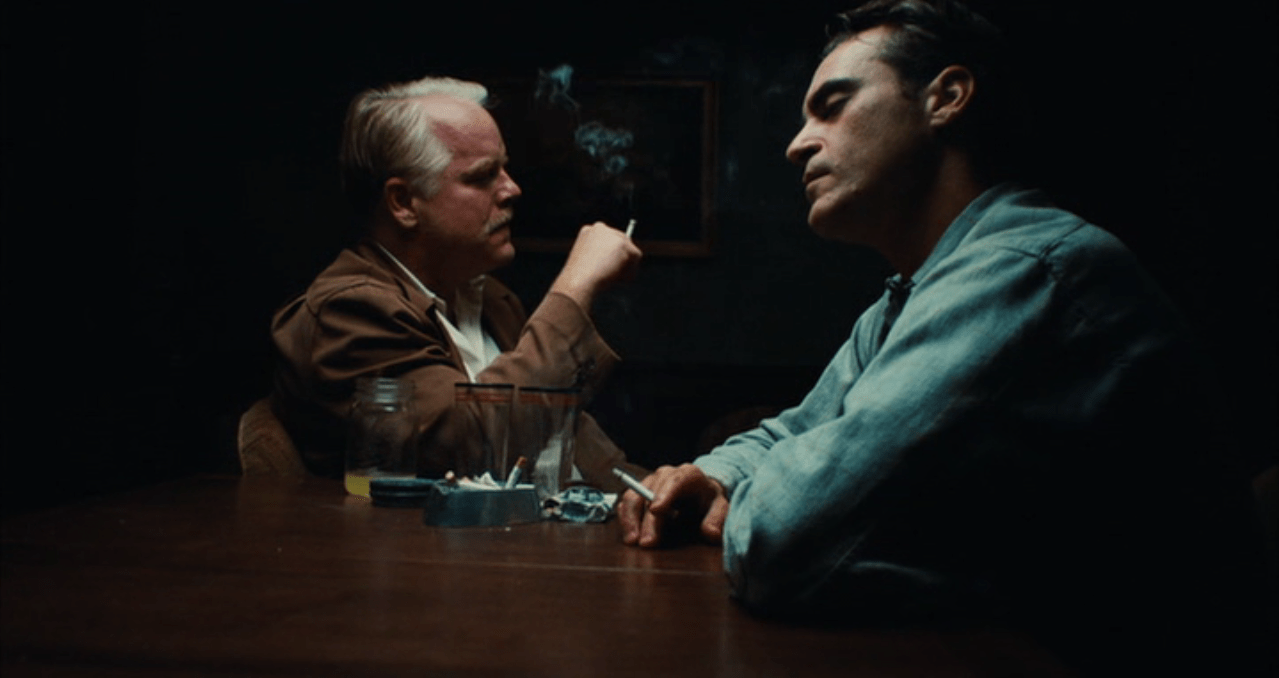

En una de las escenas más andersonianas de toda la cosmogonía andersoniana, Lancaster y Freddie comparten unos intensos minutos en los que este último expone su fragmentada identidad. Hijo de un padre víctima del alcoholismo y de una madre encerrada en un sanatorio mental, Freddie revela que busca erradamente un lecho y un próspero futuro para su joven prometida Doris. Carente de cualquier escudo, también confiesa algunos encuentros incestuosos con su tía. Esta escena, al contraponerla con las infructuosas terapias del sanatorio militar, devela una afirmación severa: no hay pasos retroactivos cuando un individuo con una máscara autodestructiva baja la guardia ante un parásito adoctrinante. Esta no es la base de un culto, de una religión o de un partido político… ésta es la base más elemental de las relaciones humanas: una relación de supresión y dominio. Que Freddie y su ahora Maestro lleven esto a otro extremo no nubla el virus extramoral al que los seres humanos están sujetos.

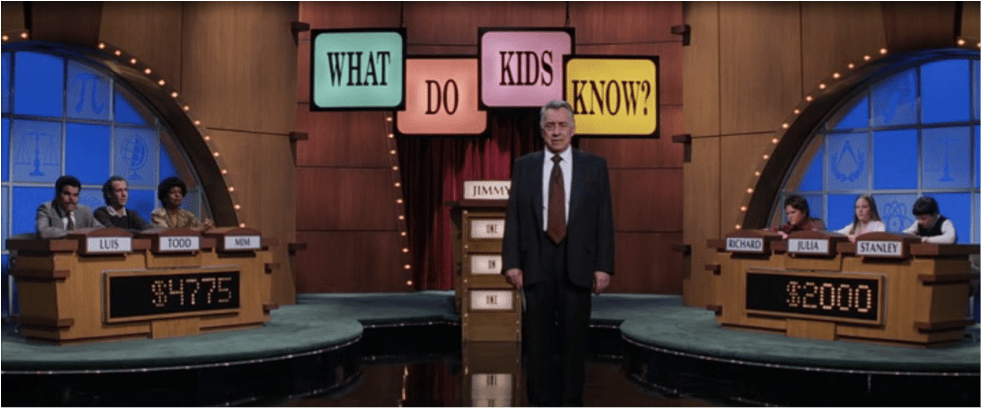

La segunda mitad del filme relata la consolidación de La Causa de Dodd como una institución política y espiritual. La falsa relación pasivo-agresiva entre los dos protagonistas es una trampa para que Dodd calibre el alcance de su proyecto mientras cultiva seguidores. La Causa se expande tanto en Nueva York como en Philadelphia y el exclusivo séquito de Dodd vive a expensas de sus patrocinadores, los cuales pagan por ver el espectáculo de Freddie. A pesar de la oposición de Peggy, Dodd tiene un punto válido a su favor: si su empresa puede domar a bestias como Freddie, puede tomarse al mundo. Además, sujetos como Freddie son ambrosía para aquellos que se autodenominan doctores de la mente. En ese sentido Freddie es la carne de cañón que siempre quiso ser: si antes era un marinero, ahora es un león domado por un circense aclamado por otros por su obediencia. El ejemplo más llamativo es el recordado trazo de la ventana hacia la pared; en éste, Freddie recorre tantas veces ese trayecto que delira y en su imaginación regresa al campo de batalla o a encuentros sexuales con sus amantes. Estos tratamientos/experimentos a los que él es sometido son dolorosos para los espectadores puesto que Dodd lo remoldea al desbordar sus represiones bajo el pretexto de curarlo; esto no es terapia reparativa sino conductista.

El proyecto de Lancaster, por supuesto, tiene muchas fallas. Mantener un monumento a partir de una única fuente de imaginación es insostenible, más si es lo suficientemente novedosa para no someterse a una mitologización apropiada. Dodd no sólo pierde el temperamento en repetidas ocasiones y desiste debatir cuando lo acorralan sino que se contradice en sus propios textos, tal como lo evidencian Helen (Dern) y Bill (O’Connor) al leer The Split Saber, su tratado escrito a partir de su apreciación de Freddie[4]. Estos hechos, los cuales recuerdan que todos los seres humanos son ante todo humanos (como lo predica Dodd en varias ocasiones), suavizan el lúgubre panorama que rodea a Freddie. No obstante, plantean una capciosa duda: si los registros más disparatados de Dodd convocan seguidores de toda índole, ¿cuáles serán aquellos que se anteceden a todas nuestras idolatrías, sean cuales sean? Lo más irónico de este plano fílmico es que Dodd está plenamente convencido de que su método es redentor; lo más lamentable es que Freddie es tan solo uno de los muchos niños perdidos que son seducidos por las manzanas podridas más azucaradas.

The Master, tristemente, es catalogada como una crítica abierta a la cienciología. Si bien hay numerosas similitudes y es una fuente de consulta imprescindible para este filme, es injusto que la nominen exclusivamente en los términos de L. Ron Hubbard. Un texto como Dianetics –el único al que me he acercado- se sostiene sobre los miedos más naturales de los seres humanos, miedos inherentes e ineludibles. Todos los textos adoctrinantes así lo son y deben ser considerados por igual; la diferencia metódica y temporal no excluye el corazón redentor de estos proyectos. La Causa es una posible respuesta inmediata a las necesidades de los individuos que le temen a la amenaza atómica, al regreso al combate y a preguntas que llevan una eternidad sin responderse, así como el cristianismo fue en su época una salida al despótico imperio romano y el mormonismo una respuesta a la megalomanía norteamericana. Todos están en el mismo plano y es una condena espiritual con la que se debe lidiar si se reconoce la existencia de una esencia y de una substancia que la encierre; ante la perdición, la oferta de luces es infinita si se paga el precio correcto. El precio de Freddie es contemplar la posibilidad de un futuro[5] mientras retrocede a un innecesario origen. No hay que menospreciar a esta corroída generación; en últimas, el dilema del amo y del esclavo ataca peor cuando pretende no existir.

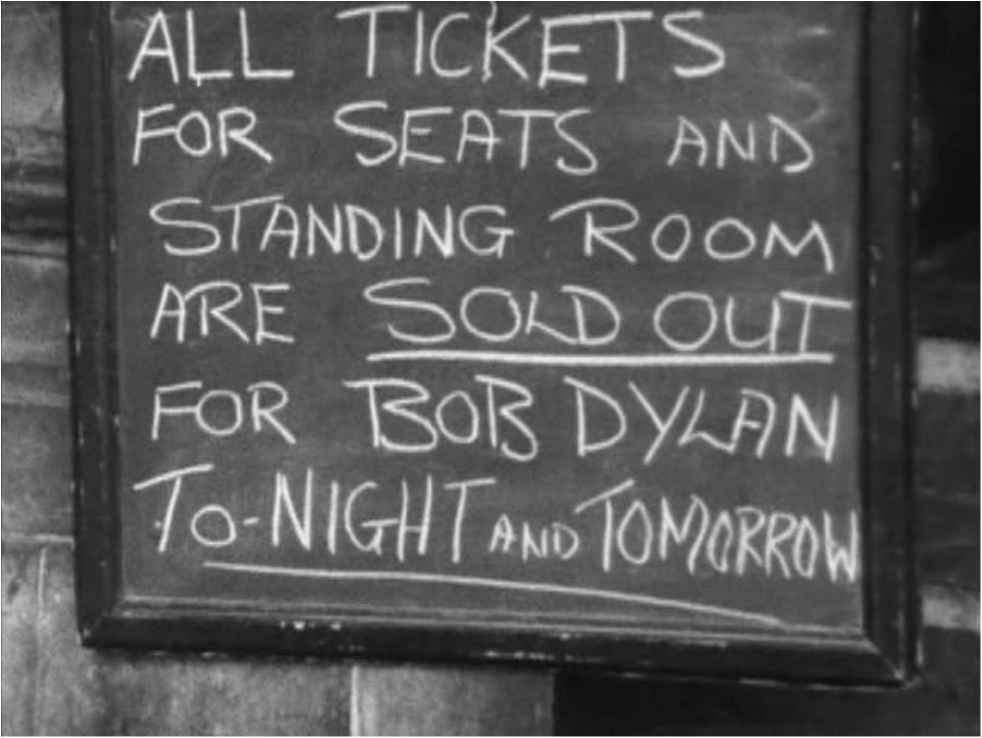

El filme, manchado por la censura y acusaciones de discriminación a la libre elección de culto, no tuvo una buena acogida en taquilla. En estos tres años apenas ha logrado neutralizar sus costos de producción. Empero, no hay publicidad del todo negativa y The Master sostiene un modesto récord: es el filme de art house que más dinero ha recaudado en su premier. Aunque hay quienes afirman que la campaña de desprestigio castigó públicamente las virtudes del filme –en especial por el robo al Óscar a mejor actor de reparto de Hoffman, injustamente recibido por el automático Christoph Waltz en la no tan agradable Django Unchained-, éste recibió algunos premios como el León de Plata en el Festival de cine de Venecia. Además, varias autoridades del cine elogian el nuevo pico de calidad alcanzado por Anderson.

Esta piedra angular en el firmamento cinematográfico contemporáneo elucida la magistralidad de Anderson en un campo totalmente diferente al de sus anteriores obras, tal como lo hizo con There Will Be Blood a su debido tiempo. La única queja, como ya lo han sentenciado varias reseñas que merodean por la red, es que es un filme que produce un efecto inverso a lo que denuncia: es tan perfecto en sí que genera un culto del cual no se quiere salir. Tal como lo sugiere el subtítulo de The Split Saber, The Master es un regalo para el Homo sapiens.

___________

[1] Este estudio aprobó en primera etapa un presupuesto de US$35M, es decir, diez millones más que el costo de producción total de There Will Be Blood.

[2] De acuerdo con un censo, en el 2001 55,000 estadounidenses se declararon cienciólogos.

[3] A 25,000 en el 2010.

[4] Nota aparte: The Split Saber es un excelente título para una obra de ciencia ficción, tal vez para el libro que Robert Heinlein o Frank Herbert jamás escribieron.

[5] En este caso Doris, quien, por cierto, cansada de esperar a Freddie lleva varios años de casada.